资讯分类

我们为何总试图分辨谁是真正的女性主义者?从Lisa疯马秀争议谈起 -

来源:爱看影院iktv8人气:293更新:2025-09-13 20:18:19

在巴黎时间9月28日晚7点半,韩国女子团体BLACKPINK成员Lisa参与的“疯马秀”(Crazy Horse)正式拉开帷幕。该秀起源于1951年成立的法国艳舞团疯马俱乐部,舞者们在华丽的灯光与音乐背景下进行表演,通常以近乎全裸的状态呈现。Lisa参与疯马秀的消息一经曝光,便迅速引发广泛讨论。作为全球顶级女子团体的代表,她长期以来被塑造为具有独立精神与自信魅力的“Girl Crush”世代偶像,其形象与疯马秀所承载的迎合男性凝视的性暗示属性形成鲜明对比。这场文化碰撞催生了强烈的社会反应,支持者认为女性展现身体自主权是彰显个性的正当表达,而批评者则担忧此举可能强化性别刻板印象,对年轻女性产生误导性影响,甚至质疑其“背刺女性”的可能性。

BLACKPINK成员Lisa参与的争议性演出,以及女性群体内部频发的相互指责现象,折射出当代女性主义运动面临的深层矛盾。这种矛盾不仅体现在公众对女性主义标签化的争议中,更凸显于社会文化结构对性别议题的复杂建构。正如美国媒体人安迪·蔡斯勒在《我们也曾是女性主义者》中指出,当女性主义沦为被广泛追捧的流行标签,甚至成为名利场的通行证时,其核心价值的纯粹性便受到挑战。这种现象在全球女性主义发展进程中具有普遍性,但在中国语境下,由于传统观念与现代思潮的碰撞,相关矛盾呈现出更为特殊的形态。

“姐妹”or“叛徒”?女性主义者内部为何持续存在分歧?在当代社会,每一位被视为女性典范的公众人物都可能遭遇质疑——而美国社会中长期承受“女性主义审视”的代表性人物,非但不是碧昂丝(Beyoncé)莫属。蔡斯勒观察到,过去十年间围绕碧昂丝的歌词、婚姻观及着装风格的争议,映射出女性主义者对她作为“全球知名黑人女性解放象征”角色的复杂情绪。非裔女性主义学者贝尔·胡克斯(Bell Hooks)在2014年曾指出:“我认为碧昂丝具有‘反女性主义’的特质——甚至可称之为一种颠覆性力量——尤其当考虑到她对年轻女孩的影响力时。”胡克斯批评碧昂丝在杂志封面穿内衣搔首弄姿的行为,认为这等同于“默许自我物化”。蔡斯勒则认为,试图界定碧昂丝是“姐妹”还是“叛徒”的争论,恰恰凸显了借助名人传播女性主义理念所蕴含的矛盾性。不可否认,任何社会运动都需要借助公众人物扩大影响力,女性主义作为一项尚未被主流社会完全接纳的运动,更离不开名人的声望、形象与资源投入。以碧昂丝为例,她在2014年MTV音乐录影带大奖(MTV Video Music Awards)的舞台表演中,将奇玛曼达·恩戈齐·阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)的作品与“女性主义者”这一标签作为宣言,成功让全球年轻女性看到:女性主义已突破百年来的负面刻板印象——它不仅意味着愤怒的、不性感的象征,更可以展现自信、强大与迷人的特质。

碧昂丝以其独特的影响力,展现了女性主义者的全新面貌。自2014年起,众多演员、喜剧人及流行偶像纷纷公开表态支持女性主义,推动了"明星女性主义"(celebrity feminism)现象的流行。尽管名人效应能够为女性主义运动注入更多关注,但蔡斯勒指出这种依赖存在双重风险:一方面,媒体对名人参与的报道往往过度简化核心议题,将性别平等与女性自主权的讨论转化为对女性主义存在本身的验证;另一方面,主流媒体倾向于回避那些导致性别不平等长期存在的结构性问题——特别是当这些问题可能揭示其与现存体系的关联时。这种现象催生了矛盾的传播模式:每当名人通过著作、影视或音乐等形式成为女性主义象征,公众总会产生质疑,迫切想知道他们将如何向存在偏见的社会群体阐释女性主义理念。蔡斯勒强调,依靠名人打造"门面"进行宣传的尝试往往面临困境,因为这些代表人物承载着复杂的社会期待,而女性主义涉及的薪酬差距、审美标准、性工作合法化等议题本身具有高度复杂性。当名人试图将这些深层问题转化为易于传播的简单叙事时,反而可能削弱运动的实质影响力。更关键的是,社会对名人的道德期待与对其个体局限的认知存在冲突,这种矛盾使得名人女性主义在推动实质性变革方面的效果备受质疑。

2016年9月20日,纽约,艾玛·沃特森出席HeForShe两周年纪念活动。蔡斯勒指出,社交媒体时代特有的"暴言"现象日益凸显,某些自诩为女性主义者却对女性主义运动心存不满的群体,常通过网络对个别女性主义者实施羞辱与霸凌。她引用社会学者凯瑟琳·克罗斯的研究表明,这类暴言行为者往往对"罪恶"表现出极端敏感,无论其大小或发生时间。蔡斯勒认为,女性主义群体内部易滋生激烈攻击性言论,主要源于历史上女性主义运动的分歧未被彻底解决。此外,行动主义与身份认同的界限模糊也加剧了这一现象,对个体行为的批评常被等同于对本人的攻击。在女性主义仍被视为未完成事业的背景下,群体内部的困惑未能向外指向更广泛的社会不平等,反而转向同僚之间,这种现象或许并不令人意外。正如蔡斯勒所言,"人们存在多种方式'背离女性主义'"。

社交媒体的兴起使尖锐言辞的传播呈现出前所未有的公开性与普遍性。这一现象被学者视为"舆论放大器",其运作机制往往将原本合理的批评演变为失控的舆论浪潮。随着网络空间的演变,越来越多研究者开始关注其潜在的负面影响。巴黎第七大学科学史与科学哲学教授贾斯汀·E.H. 史密斯在《理性的暗面》一书中指出:"当今网络平台上,唯有极端残酷且不妥协的声音才能获得关注。"他批判当前网络环境中个体难以进行理性对话的现象,认为这源于一种"将人类割裂为互不相关的类别"的社会认知框架:"在这样的认知体系中,无论对方具备何种特质,都被视为异类;任何试图包容不同群体的宽泛分类都遭到排斥。我们无法跨越种族、性别、性取向等维度的界限,这些界限阻隔了我们对他人和世界的理解与想象——尽管表面上仍宣称彼此存在交集,强调多元共存。"

近期关于"Lisa疯马秀"和"碧昂丝是否属于真正的女性主义者"的争议,本质上探讨的是个体选择,尤其是杰出人物的选择,是否能够影响社会正义的实现。托马斯·索维尔在《观念的冲突》中揭示,当代舆论场的割裂现象背后存在两种根本对立的人性观。他提出的"无限观念"与"有限观念"的理论框架,有助于解析这些争议的深层逻辑。索维尔强调,所有争论核心在于两种不同的认知:一种认为只要具备足够的道德约束,社会问题均可被解决;另一种则主张人性中的恶无法完全消除,其抑制过程本身可能产生新的社会弊端。因此,任何试图改造社会的行动都需要进行审慎的权衡与评估。

在"无限观念"视角下,人们相信个体能够预见并掌控决策的社会后果,无论行动是出于私利还是公共责任,都需承担相应的道德义务。这种认知推动了对公众人物的严苛评判。而在"有限观念"框架中,认知者意识到个体难以有效监管自身选择带来的社会影响,因此对以社会正义为名的道德原则产生怀疑。这种认知差异解释了为何社交媒体环境中会出现对明星人物的过度苛责现象,反映了不同思想体系对人性改造可能性的根本分歧。

女性主义的演进与社会变革密不可分,当红偶像参与疯马秀这一现象折射出其百年发展轨迹。19世纪末至20世纪初,第一波女性主义浪潮促成了女性选举权的获得;进入20世纪60至70年代,第二波浪潮则深入探讨性别平等议题,在无过错离婚制度建立、家庭暴力入罪化、职场平权以及女性教育权保障等方面取得突破性进展。蔡斯勒的研究指出,1980年前后美国社会出现认知断层,人们普遍认为女性解放已实现,导致女性主义关注度骤降。当时主流媒体甚至将"女性主义"视为敏感话题,情景喜剧中的"消失的母亲"角色(既非死亡亦非存在)成为流行元素。在此背景下,"后女性主义"概念应运而生。初期该术语在学术领域指代女性主义理论的后续发展,但随着大众传播的渗透,其内涵逐渐异化,衍生出"反女性主义"的语义指向。1981年《纽约时报》发表的《后女性主义一代的心声》一文揭示,年轻白人中产女性群体虽受益于第二波浪潮的成果,却主动疏离该运动。这一现象与里根政府时期的政治转向形成共振,保守派势力通过废止《平等权利修正案》、推行《人类生命修正案》、联袂宗教右翼及构建"福利女王"舆论框架,重塑了社会对女性议题的认知边界。

美剧《美国夫人》中,凯特·布兰切特饰演的保守派活动人士菲莉丝·施拉夫利成为观众关注的焦点。若80年代的性别平等进程隐匿性较强未引发足够警觉,那么1991年克拉伦斯·托马斯的最高法院提名听证会则为众多女性敲响了警钟。当时,法学教授安妮塔·希尔在听证会上指控托马斯曾对其进行性骚扰,但参议院司法委员会与社会大众均未能正视这一问题,最终托马斯仍成功获得大法官席位并持续任职至今。蔡斯勒指出,这场听证会不仅在美国引发了关于性骚扰的全国性讨论,更让年轻女性意识到女性主义运动尚未终结,相关议题与行动自此重新活跃。

第二波女性主义运动的代表人物、著名作家爱丽丝·沃克之女丽贝卡·沃克,在听证会结束数月后发表了一篇具有标志性的文章。文中她明确提出:"我不是一个后女性主义女性主义者。我是第三波(I am not a postfeminism feminist. I am the Third Wave)"。该文章引发广泛关注,激励了大批年轻女性活动家围绕种族歧视、审美标准、家庭角色期待等议题展开讨论,标志着美国社会第三次女性主义浪潮的正式兴起。

然而,90年代的第三波女性主义迅速被流行文化、消费主义及新自由主义所吸纳。作为对彻底摒弃化妆品的女性主义传统的一种反动,"口红女权主义"的兴起体现了第三波女权主义对外貌的态度:化妆与关注时尚被视为展现个性的途径。"口红女权主义"可视为蔡斯勒所提出的"市场女权主义"的早期表现,该概念将争取性别平等的行动从集体诉求转变为消费符号,剥离其政治属性,聚焦于个体体验与自我实现。

同期出现的其他相关思潮包括"赋权"(empowerment)、"女性力量"(Girl Power)以及"选择"(choice)。“赋权”逐渐演变为一个涵盖广泛的概念,媒体与流行文化中,年轻一代以此表达“这是我作为女性所期待的生活方式”。“赋权”核心在于“选择”的自由,蔡斯勒指出其潜台词其实是:只要这一选择是由女性主义者作出的,那么它本身就具有女性主义意义。

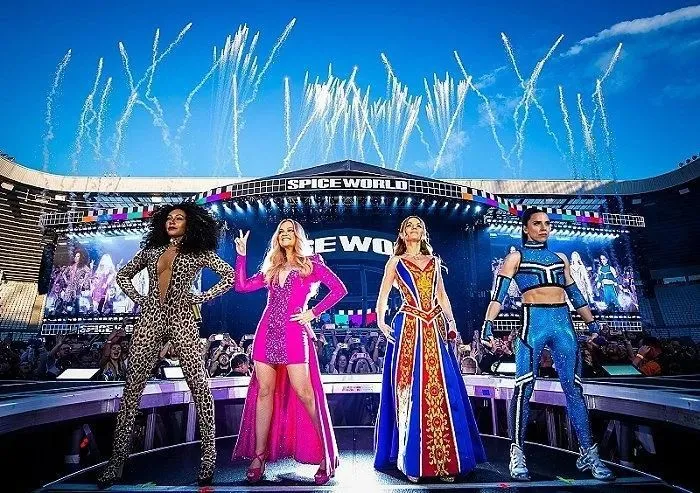

与此同时,“赋权”一词的使用也使人们能够巧妙规避直接提及“女性主义者”或探讨权力议题——这正是女性在社会化过程中被刻意回避的核心议题。第三波女权主义活动家珍妮弗·鲍姆加德纳(Jennifer Baumgardner)曾以讽刺口吻指出,“当女性对‘权力’一词感到不安时,她们便诉诸‘赋权’”。而“女性力量”最终成为90年代标志性的女权主义宣传口号,其风行源于三大因素:1992年美国众议院与参议院女性议员数量翻倍带来的“女性年”(Year of the Woman)舆论热潮、“暴女”(Riot Grrrl)地下朋克音乐运动,以及1994年成立的英国女子组合辣妹合唱团(Spice Girls)。

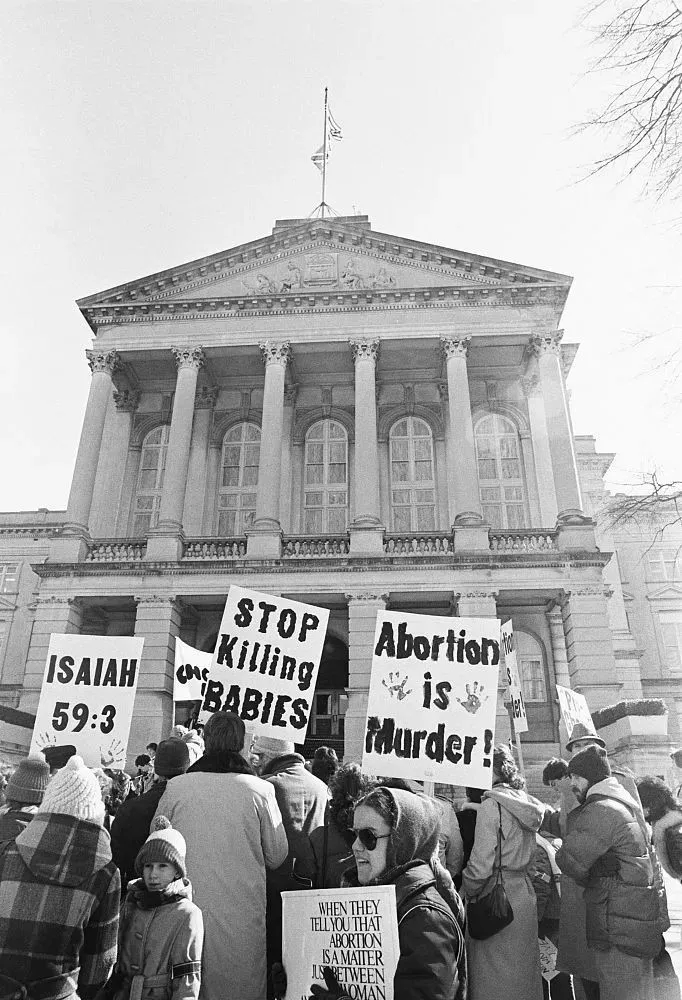

2019年6月8日,伦敦——辣妹合唱团(Spice Girls)展开巡演。据蔡斯勒观察,1990年代末至2000年代初,部分具有经济优势的年轻女性将"通过脱衣舞表演获得主体性"作为核心创作主题,大量书写涉及性产业观察的回忆录。这反映出当代女性主义者在回应1980年代性消极主义与性积极主义思辨分歧时,更倾向于接纳性解放、性多元及性商品化的观念。Lisa参与疯马秀的动因(尽管其本人或许未明确表达)与支持者立场,可视为这一女性主义话语演进的延续。蔡斯勒指出,"选择"已成为第三波女性主义的标志性概念,其根源可追溯至1973年"罗伊诉韦德案"。此案虽被视为第二波女权运动的里程碑,但最高法院多数意见将堕胎权益定义为"选项"而非"权利",主审大法官哈利·布莱克蒙多次强调"这个选择"。蔡斯勒进一步分析,"选择"一词具有双向性特征,正如历史学家瑞奇·索林杰所指出的,该概念"唤起的是一种消费者在市场中筛选商品的隐喻"。当"罗伊诉韦德案"将女性身体自主权话语转化为消费选择框架后,新自由主义完成了其后续的意识形态建构,使市场逻辑与价值取向成为当代女性选择讨论的默认范式。

在罗诉韦德案判决周年纪念日,美国亚特兰大的反堕胎抗议者聚集于乔治亚州议会大厦前。这一场景背后反映出的深层矛盾在于,当代女性主义运动中"赋权"与"选择"的概念被质疑为具有潜在误导性的伪命题。其问题在于这些术语过度政治化、内涵模糊且缺乏对抗性,当所有女性选择都被视为平等且具有赋权意义时,我们难以构建有实质性讨论的立场框架。更需要警惕的是,现代社会的选择并非完全脱离父权制规训的独立行为,个体决策往往处于复杂社会结构的交织之中。

蔡斯勒指出,我们正处在一个充满幻象的时代:权力话语不断向女性群体传递错误信息,暗示女性解放已成定局,我们比以往更强大、更成功、拥有更多性自主权,但实际上这种认知与现实存在显著落差。在性别议题近年才逐步受到关注的中国语境下,第二波与第三波女性主义运动的理论成果与社会文化实践尚未完全内化,全球化带来的信息流动又使我们陷入与西方话语体系的激烈碰撞。

这种碰撞在"疯马秀"事件的争议中尤为明显,展现出性别观念的代际错位与话语系统的不兼容。在一个性议题仍被广泛回避、性骚扰等权力结构问题尚未获得系统反思的社会环境中,女性群体内部对于"擦边"与"媚男"等概念的争论,实质上已消解了女性主义性问题讨论的深层价值。这警示我们,关于女性主义的内涵界定与实践路径,仍需要更深入的思辨与更持久的探索。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -