资讯分类

抵制、下架、刷一星,她摊上事了! -

来源:爱看影院iktv8人气:583更新:2025-09-14 05:25:37

近日,华语影视圈再度传出某位知名导演的负面新闻。这位导演或许并非每位观众都能记起姓名,但其创作的影视作品却广为人知。她便是张婉婷(需注意与《再见爱人》节目中的主持人区分)。代表作包括《岁月神偷》《秋天的童话》《玻璃之城》。

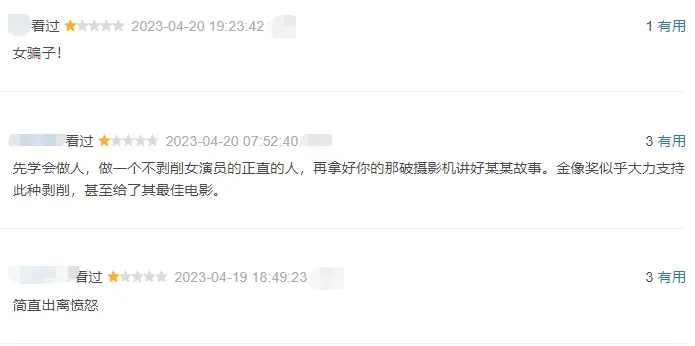

张婉婷与罗启锐夫妇在创作《岁月神偷》期间,张婉婷的最新作品《给十九岁的我》却遭遇了前所未有的争议。该片自上映以来仅维持了四天,便因观众群体的强烈反对而被迫下架,成为备受争议的禁片。豆瓣影评平台出现大量一星差评,负面评价中充斥着如“令人作呕”“欺骗观众”“毫无价值”等激烈措辞,影片开映时的9分评分如今正面临跌破8分的风险。

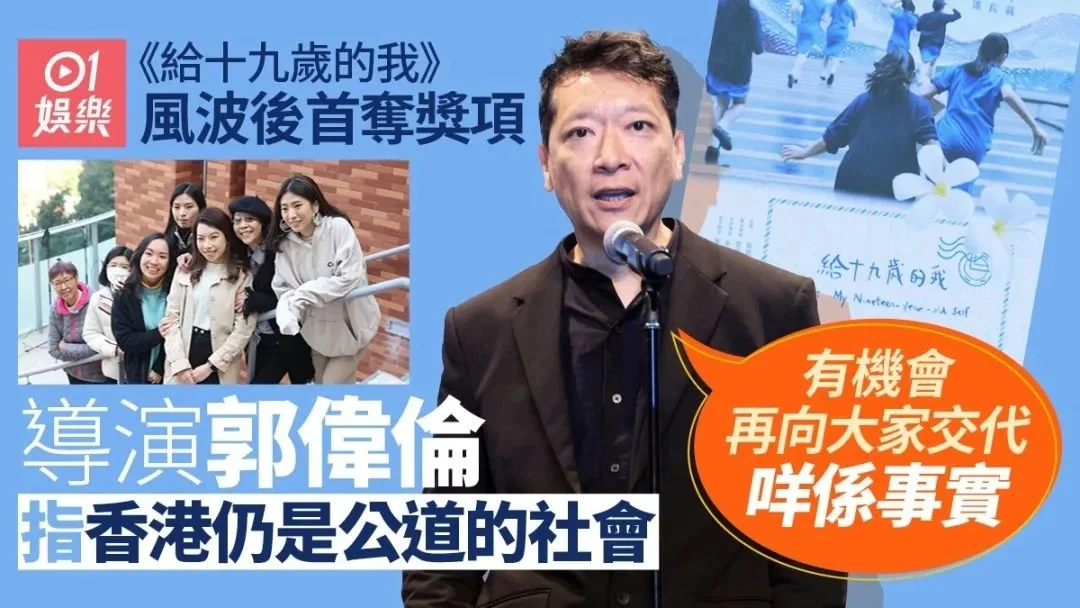

刚刚结束的金像奖颁奖典礼因将最佳影片奖项授予某部作品,引发了外界对‘史上最耻辱的一届’的广泛批评。曾被视为电影界权威的导演如今被贴上争议标签,这一结果是否合理?关于本届奖项的争议背后究竟隐藏着怎样的故事?今日鱼叔将对此进行深入剖析。

《给十九岁的我》是一部聚焦英华女校的纪录片。作为一所底蕴深厚的百年名校,该校培养了众多杰出人才,包括李嘉诚之妻庄月明、已故船王包玉刚之女包陪庆,以及被誉为「玄学天后」的麦玲玲等知名校友。

2011年,英华女校在原址启动新校舍重建工程,为此全校师生暂时迁至深水埗校舍为期三年,期间持续关注新校园建设进度。为留存这段重要校史,时任校长决定策划一部专题纪录片,旨在记录学校搬迁与重建的关键历程。资深校友张婉婷凭借其对校史的深入了解和创作经验,被指定为该纪录片的导演人选。

校方与拍摄团队联合行动,在一年级学生中遴选了六位参与者,包括阿雀、阿聆、阿佘、「香港小姐」、Madam以及马燕茹。

最初的设计理念以学生们的成长为线索,串联起新旧校舍的变迁历程。然而,现实往往与计划背道而驰,新校舍的建设进度屡次延迟,直至她们毕业仍未能重返旧址。张婉婷的摄影机始终未曾停歇,自六位女生中学毕业起持续拍摄了十年。随着时光流转,故事主线逐渐从校舍扩展至整个香港社会十年间的巨变。这正是预告片中所传达的那句:“见证少女成长,共度社会变迁。”

2021年12月,该影片在校园内举行首映活动,却意外触发了舆论漩涡。阿聆观影后坦言深感不安,校内心理咨询师亦警示称「基于其当前心理状态,影片不宜公开放映」。这种担忧源于多重因素:个人隐私暴露、不经意流露的私密话语,以及青春期阶段尚未成熟的政见表达,均可能因影片传播而引发连锁反应。在当下容易被片面解读与断章取义的网络环境中,若她们过往的稚嫩言论被部分观众肆意放大,最终可能导致公众认知与其现实形象产生严重割裂,形成难以逆转的舆论困境。

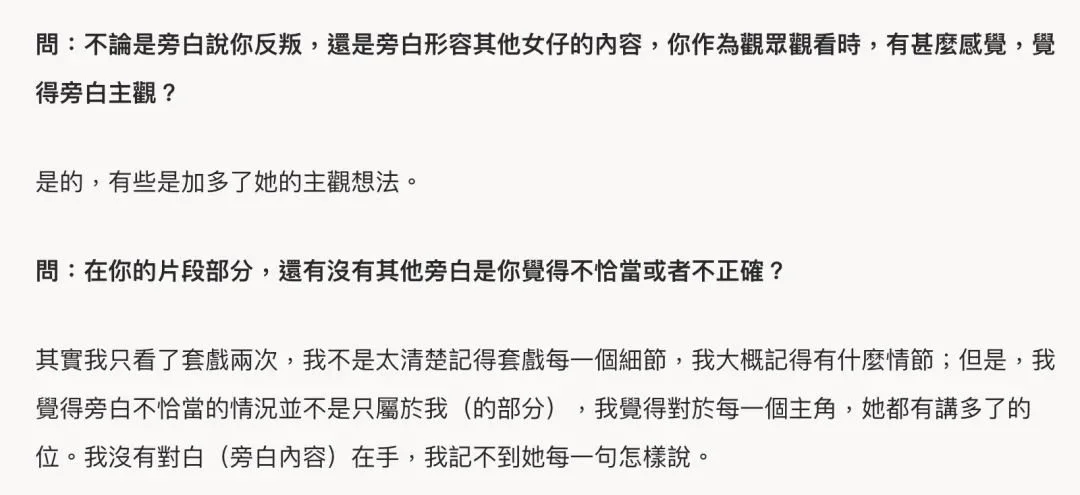

然而,制作方以「已通过电检」为理由,坚持保留阿聆的相关片段。即便她明确表示反对,影片依旧被安排参与各类展映活动,直至在香港正式公映。上映两天后,阿聆因无法忍受这种状况,向某杂志寄出一封长达万言的申诉信,指控制作方与校方合谋侵害学生权益。信中指出,制作方言行不一,与校方共同造成了对学生利益的损害。尽管张婉婷曾表示被拍摄者可随时选择退出,但实际情况是,多年来仅有少数学生在持续拍摄过程中表达不满,最终在中五阶段才得以终止参与。阿聆强调,学校最初并未提及影片会进行公开放映,仅计划用于校内播放及制作DVD筹集资金。她从始至终都坚决反对任何形式的公开放映。至此,学生与制作方、校方之间的矛盾正式进入公众视野。此事件引发广泛关注,陆续有更多被拍者站出来诉说自身的不适经历。阿佘在接受《明周》专访时表示,影片中存在部分未经许可的偷拍内容,并直言导演的旁白「加入了过多主观臆断」。

在记录阿聆某次表现时,导演通过旁白直接批评为「任性刁蛮」,并将琐碎细节过度渲染,这种做法往往引发被拍摄对象的负面情绪反应。纪录片过度介入叙事框架,刻意将真实事件转化为戏剧化呈现,已构成对纪录片伦理的突破,更涉嫌侵犯被拍者的尊严。影片制作期间,由于所有主角均未满18岁,其监护人代为签署首份拍摄许可协议。而当影片准备公映时,需由当事人再次签署第二份同意书,这一流程同样引发争议。其中一位主角——「香港小姐」透露,她被片方以「其他人均已签署」为由诱导同意公映,事实上阿聆从未签署过相关文件。

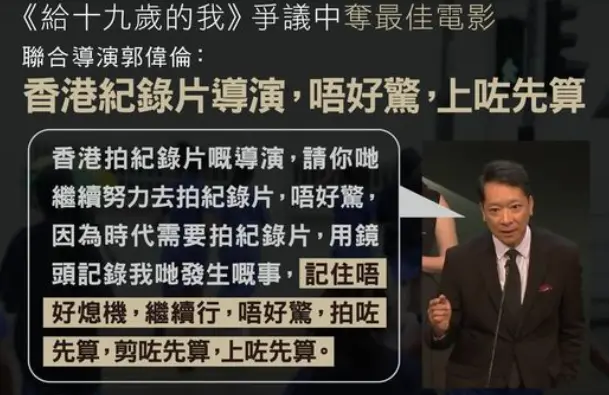

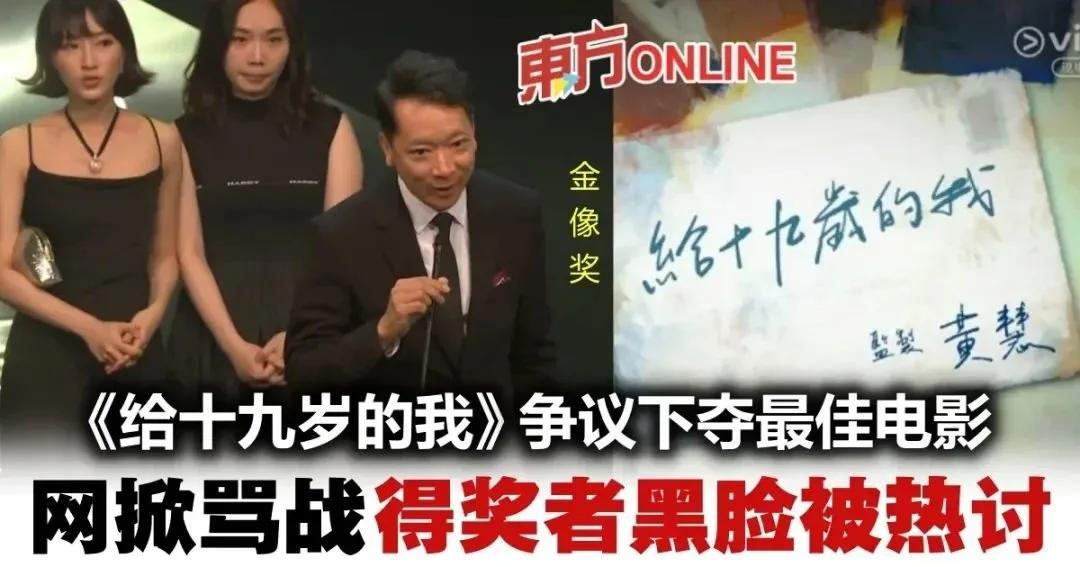

该影片因涉及隐私侵权、虚假陈述及屡教不改等问题引发公众强烈震惊,导致口碑起伏跌宕。在上映四天后迫于压力紧急撤下院线,英华女校随即单方面退出金像奖最佳影片角逐。然而事态并未就此平息,4月16日金像奖意外将最佳影片颁发给这部曾被封禁的作品。此前被搁置的争议瞬间引爆舆论场,联合导演郭伟伦的言论更添燃料。他表示:"创作者们不应因事件影响而放弃纪录片创作,应坚持先拍摄、先剪辑、先上映的原则",并表态要推动影片走向全球,让更多观众得以观看。

近期「不要脸」这一短语在社交媒体上引发广泛讨论,相关话题持续发酵。该影片与金像奖的关联也未能逃脱舆论审视,被贴上负面标签并遭受公众谴责。

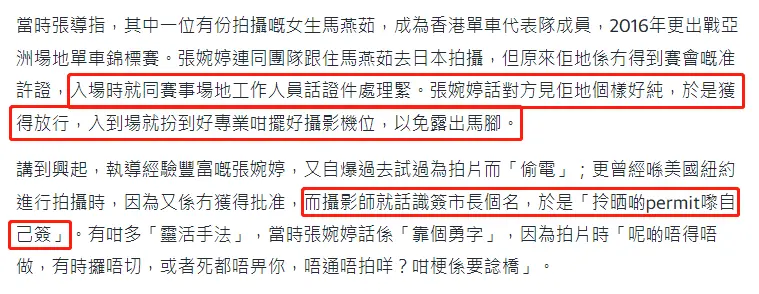

回顾此次风波,鱼叔深感遗憾并非源于影片下架,而是源于诸多矛盾本可提前化解。从事件发展脉络来看,制片方、校方及金像奖组委会在应对舆情时均存在疏漏,而导演张婉婷的创作方式则成为矛盾爆发的导火索。《给十九岁的我》所引发的隐私权争议,早在拍摄过程中就已埋下隐患。据公开采访透露,张婉婷曾多次坦言为获取素材采取了非常规手段,包括以伪造证件的方式进入亚洲单车锦标赛场馆,以及早年在美国拍摄期间伪造市长签名等行为。这种突破常规的拍摄手法虽曾为作品增添独特视角,却在多年后演变为引发争议的隐患,最终导致多方陷入被动局面。

从某种程度上看,张婉婷缺乏对纪录片伦理准则的基本认知。她习惯性地认为,艺术创作的正当性可以凌驾于道德边界之上,因此不惜采取秘密拍摄手段,将女孩们的真实生活塑造为类似楚门世界的戏剧化场景。这种未经允许的介入方式,显然对被拍摄者构成了严重的伦理挑战。

尤为值得关注的是,张婉婷在其职业生涯中始终致力于拓展纪录片的创作边界。2003年,她应成龙之邀,拍摄了聚焦其父亲的纪录片《龙的深处——失落的拼图》,随后将其改编为剧情片《三城记》。

同样值得一提的是,在2013年拍摄《给十九岁的我》期间,她还参与制作了一部剧情短片《深蓝》。这部作品直接改编自纪录片中阿聆的真实经历,由阿聆与她的弟弟共同出演主演角色。

张婉婷在创作中展现出「双线并行」的策略,将纪录片与剧情片的元素巧妙融合。相较于过往刻意区分两种类型,她在《给十九岁的我》中模糊了界限,通过亲自担任旁白并注入大量主观评论,使作品演变为「披着纪录片外衣的虚构作品」。此类创作方式已触及纪录片伦理的底线,却遭到联合导演郭伟伦的反向指责——「这次教训让我明白如何保护创作人,希望未来能光明正大地拍戏」,其言论缺乏对伦理问题的深度反思,反而将责任转移至创作者本身。

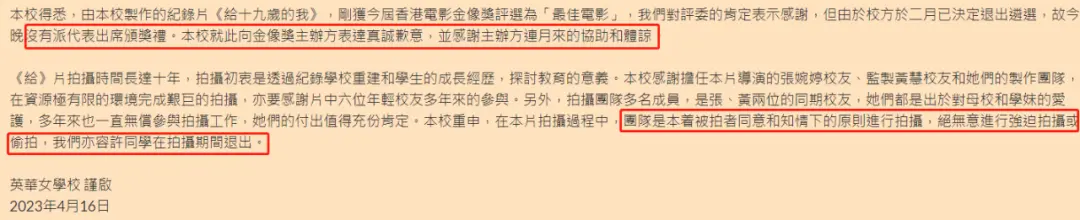

颁奖典礼的氛围往往容易使创作者沉溺于自我感动的漩涡,却忽视了他们作为镜头持有者的实际影响力。在拍摄过程中,创作者拥有主导权,而被摄对象则处于被动地位,缺乏表达与抗辩的渠道。值得注意的是,英华女校在此次事件中也暴露出管理层面的问题:一方面,未能与摄制团队充分沟通,或存在信息隐瞒,导致学生误以为影片仅限校内放映;另一方面,当阿聆等人提出质疑时,校方未积极介入权益维护。直至电影获奖后,校方才迅速发布声明,以「诚意致歉」为名,却将道歉对象指向金像奖组委会,而非受争议的学生群体。声明中强调「拍摄过程未涉及强迫或偷拍」,这种避重就轻的态度折射出责任推诿的倾向。

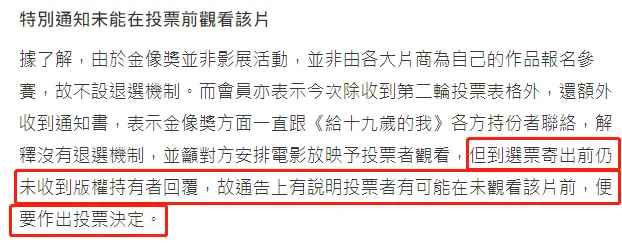

金像奖的争议似乎愈演愈烈。根据现行评奖机制,只要满足上映时间与场次条件,所有影片都将自动具备参选资格。尽管英华女校已公开声明退出角逐,但其电影仍保留在评选名单中。金像奖主席尔冬升强调,协会秉持中立原则,认为评奖过程不应受外界舆论干扰。然而,从现场视频可见,由于《给十九岁的我》的版权归属问题,校方退选后放映环节竟出现技术障碍,大屏幕无法正常播放影片片段。

鱼叔不禁质疑:评委究竟是如何观看原片的?据悉,金像奖评审流程分两阶段,首轮由大众选民与专业评审共同确定提名名单,次轮则由专业评审团及14个协会成员最终投票选出获奖影片。《给十九岁的我》在首轮结束后便撤下映期并退出评选,这意味着片方无法像其他入围作品一样,在次轮评审阶段安排专门的看片环节。除非二轮评委已在展映或短暂公映期间看过该片,否则根本无法接触完整版本。然而在如此情况下,该片仍成功斩获最佳奖项,不禁让人怀疑是否存在「盲投」可能,或片方在退选公告后仍暗中提供观影机会。此种操作显然对其他入围影片的公平性构成挑战。

更不必提,嘉奖违背职业操守的电影作品,不仅会对相关人士造成二次伤害,更在无意间纵容了此类行为。更讽刺的是,金像奖将最佳影片的殊荣授予了一部根本无法公开放映的电影,这一决定堪称影史罕见的荒诞之举。

从整个事件的进展来看,双方的态度呈现出鲜明对比。女孩们则表现出强烈的不满与委屈情绪,持续通过维权渠道发声。相比之下,导演、校方及金像奖方面始终沿用程式化的公关回应。这些专业人士是否真认为影片制作毫无瑕疵?答案或许并非如此。也许正是基于对艺术纯粹性的追求,认为某些因素在创作过程中可以被权衡甚至妥协。无论是张婉婷长达十年的创作投入,还是金像奖在舆论风波中仍坚持支持该影片,都彰显了他们对打造杰作的执着追求。

艺术作品是否必须以牺牲「人」为代价,这一命题始终悬而未决。徐童的《麦收》曾因未经允许的拍摄方式引发争议,部分观众与影评人主张其揭示了中国性工作者的真实生存状态,不应被禁。双方立场看似对立,实则折射出艺术创作中不可调和的伦理困境。当我们在欣赏艺术表达时,往往选择性地忽略其背后的代价;而面对抽象的人性探讨,也习惯性地漠视具体个体的权益。在剧情片领域,这种矛盾尤为尖锐。希区柯克曾直言:「演员是牲口」,而诸多被奉为经典的银幕杰作,实际上都建立在对演员的剥削之上。以库布里克的《闪灵》为例,这部被亚文化群体广泛推崇的电影,其主演却经历了极端的创作压迫——在狭小空间中被持续孤立,遭受言语攻击与精神折磨,甚至被要求反复拍摄同一镜头数十次。这些手段旨在逼迫演员呈现出混合着疲惫、恐惧与歇斯底里的癫狂状态。当观众为杰克挥斧破门的暴力场景动容时,或许未曾察觉这个艺术符号背后承载的血泪史。

另一桩堪称影史经典争议的事件发生在《巴黎的最后探戈》的拍摄现场。主演马龙·白兰度与导演贝托鲁奇在未经女主角同意的情况下,对涉及性侵犯的情节进行了修改,加入了黄油作为润滑剂的细节。而女主角在正片中所展现的所有惊恐反应均源于真实情绪,毫无表演痕迹。

她事后回忆道:“马龙并未真正实施强奸,但当时我的眼泪确实流了下来。”然而,两位女演员所承受的创伤更为直接且深刻。尽管如此,她们与英华女校女孩们所面临的本质困境如出一辙——为成就艺术杰作,个体的尊严与界限被不断侵蚀,身体与隐私成为创作者获取灵感的代价。这种模式是否真的无可替代?鱼叔分享了两个更具建设性的案例。其中之一是林克莱特导演的《少年时代》,该片耗时12年,从2002年至2013年持续拍摄,完整记录了男孩从6岁至18岁的成长轨迹。其创作理念与《给十九岁的我》存在诸多相似性,却成功构建了一部具有现实深度的剧情片。

正如阿聆所言,张婉婷邀请她参与短片创作时,她并未将此视为对个人隐私的冒犯。究其原因,这类作品本质上属于剧情片范畴。通过相似的叙事框架与拍摄手法,虚构情节反而能给予被拍摄者更充分的尊重。当故事线与人物关系经过艺术加工,其情感冲击力与真实纪录片并无二致。导演与演员历经十二载时光打磨,最终呈现的影像中,孩子逐渐高大的身影与父母日益松弛的面容,依旧能让观众深切体会到时间流逝的不可逆。若将「现实题材的剧情片」与「伪纪录片式的真实记录」进行对比,其艺术价值的高低已然清晰可辨。以《人生七年》系列为例,制作团队采用七年一档的跟踪拍摄模式,通过深度访谈展现被拍者的人生轨迹。这种双向交流机制突破了传统影视创作的单向输出模式,使受访者能够在对话过程中主动表达对拍摄方式的思考,例如质疑「此类提问是否存在引导性」。这种互动不仅增强了作品的真实性,更为避免创作者对观众多维度的干预提供了有效路径。

因此,当创作者陷入两难抉择时,仍会寻求突破困境的途径。相较之下,急于求成的创作者却只坚持"先拍摄、先剪辑,直接上线"的短视逻辑,全然不顾及潜在风险。我们理应为电影所展现的艺术价值喝彩,然而艺术与人性本就不是对立的概念。鱼叔坚信,真正的创作者自能寻得平衡之道——那个将演员视为工具的粗放时代已成过往,那些以"艺术"为名的遮掩也应被摒弃。

本文结束

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -