资讯分类

《美国内战》:都是一个师傅教的,破不了招 -

来源:爱看影院iktv8人气:947更新:2025-09-14 06:59:20

A24影业近期一部备受关注的作品是《瞬息全宇宙》,中文译名《妈的多重宇宙》更贴近其原作风格。该片成功让亚裔群体在银幕上获得更多展现机会。而今年推出的《美国内战》则令我感到有些失望,因为影片中的战争场景实际上并未达到观众预期的丰富程度。网上流传的战争元素仅占电影的有限部分,因此建议期待密集战争场面的观众提前做好心理准备。此外,据推测,影片最后二十分钟的战争场景可能借助了某州国民警卫队的协助拍摄,其中包括行军、装备和户外驻军等细节。

最终,我想强调的是:《美国内战》作为一部反战题材电影,其核心价值在于引导观众摒弃幸灾乐祸的心态,转而以理性与历史责任感审视战争的本质。影片通过战地记者穿越战乱美国、奔赴华盛顿的旅程,揭露了战争对国民精神世界的深刻侵蚀——当普通民众无法从战争中获得现实利益,便只能在精神层面寻求慰藉,将诸如"大义凛然"、"自古以来"等概念异化为自我辩护的工具,用虚幻的集体记忆构建认知框架,实则是对战争复杂性的逃避与扭曲。

《美国内战》自4月12日在北美上映以来,全球票房已突破1亿美元大关,其中北美市场贡献超过半数票房,反映出美国本土观众对影片的认可程度。值得注意的是,该片上映恰逢美国社会动荡时期,德州"反贼"与华盛顿的对抗事件、各州对德州的声援行动等政治新闻频发,促使部分具有独立思考能力的美国人开始质疑:这个象征着希望与指引的灯塔,究竟为何逐渐失去了光芒?

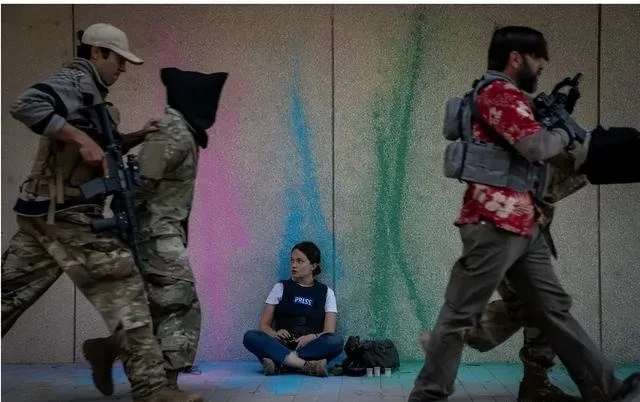

《美国内战》构建了一个未来分裂的图景——在近未来,德克萨斯与加利福尼亚宣布脱离联邦,与华盛顿展开战争。四位记者临时组建报道小组,穿越战火前往首都,意图在总统签署投降协议前获取独家访谈。沿途呈现的不仅是战乱的残酷,更折射出社会秩序的崩塌:街道上充斥着掠夺与暴力,交战双方往往抛却政治理由,仅凭生存本能展开厮杀。在这片混沌之地,不同意识形态的群体交织在一起,除了主角团队,似乎每个人都掌握着武器,都拥有左右他人命运的力量。当战争进入白热化阶段,经济体系已陷入混乱,主角在一处加油站休整时,与工作人员的对话揭示了这一现实:"需要加油。""油价已经大幅上涨。""出价三百美元。""三百美元如今连个汉堡都买不起。""三百加拿大元。""成交。"

在加油站后方的仓库中,悬挂着两名面目全非的受害者,其中一人竟与行凶者曾是同窗。战乱的阴云笼罩着每一颗心灵,当意见分歧出现时,人们不再寻求法律途径,而是本能地诉诸暴力,因为秩序早已崩塌。这种混乱的场景随着记者的行程从西向东蔓延,每一处都映射着同样的残酷现实。途中,记者们数次遭遇突如其来的袭击,甚至有狙击手瞄准他们的生命安全。而那些标榜中立的小镇,居民却对席卷而来的战火无动于衷,仿佛置身事外。

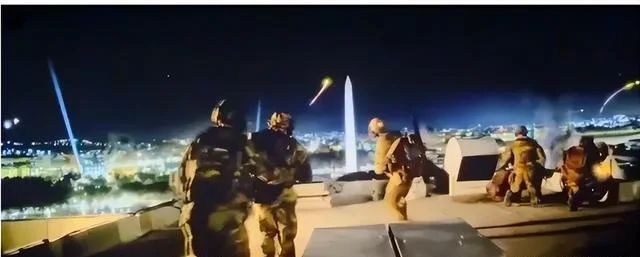

持枪者站在深坑边缘撒下石灰以掩盖尸体的气味,那被视作某种意义上的“战绩”,或可冠以各种理由。当一名男子询问一位亚裔人士的籍贯时,对方用英语回答“香港”,随即对方以“中国人”为由扣动扳机结束了他的生命。记者们陷入混乱,但世界始终不会因泪水而改变。在华盛顿特区,当叛军对白宫发起进攻时,我目睹了双方穿着统一军装、持相同武器、执行相似战术的对峙场景。曾经在好莱坞电影中显得无所畏惧的白宫安保人员,此刻正以生命为代价充当“掩护”,试图保护总统安全。然而在重武器的轰击之下,镜头捕捉到士兵们已陷入狂热状态,即便总统座驾被拦截,他们仍持续向车窗区域开火。直至武装人员闯入白宫,对总统实施控制后,其惨白面容与恐慌表情成为画面定格的终结。

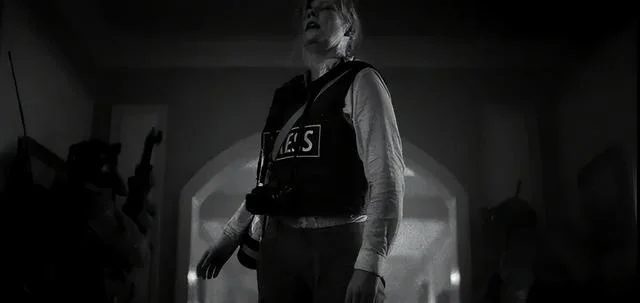

这部《美国内战》以第一视角记录了战争期间普通美国人的生存状态:当经济体系濒临瓦解,社会秩序彻底崩溃,人们已不再信任法律的存在,彼此间弥漫着戒备与敌意。在动荡的现实中,电视新闻持续播放着南北阵营各自宣扬的政治理想,双方都坚信自己的主张代表了真正的民意,而民众则被困在这场理想与现实的夹缝中。

胜利者往往借助多样化的宣传手段重塑历史叙事,将个人功绩与集体福祉紧密绑定,向后代传递"因我而幸福"的意识形态。失败者则如同影片中被无情抹除的牺牲者,其存在仅被简单地用石灰覆盖后草草掩埋。即便历经岁月重见天日,也仅能引发世人猎奇式的审视。但若要评价《美国内战》的创作水准,仍需保持审慎态度。从战争场面来看,受限于制作成本,最具规模的攻城戏集中于华盛顿特区,且场景聚焦白宫,参战士兵与武器装备的呈现存在明显局限。战术呈现较为严谨,但最令人震撼的莫过于林肯纪念堂遭炮火摧毁的场景——这一极具象征意义的画面,揭示了一个深层命题:那个因废奴理念而爆发内战的国家,终将因价值观的撕裂再次陷入动荡。在情节构建方面,影片未依托具体历史事件,而是采用了高度抽象的叙事方式。若已选择这一题材,或许更应直面核心议题,如移民政策与种族问题引发的国家裂痕,或是社会资源分配不均导致的群体对立。然而影片选择模糊处理这些现实矛盾,这种隐晦的表达方式虽具艺术性,却也引发观众对历史真实性的质疑。

影片开篇呈现了城市中少数族裔居民与警方因饮用水短缺问题爆发的激烈冲突,随后一场突如其来的爆炸让双方陷入伤亡惨重的混乱。当主角们驾车驶离城市前往华盛顿途中,他们发现越是远离人口密集区,暴力事件反而愈演愈烈。颇具讽刺意味的是,媒体播报的所谓'胜利'与现实中的血腥场景形成鲜明对比,凸显出信息操控的荒诞性。在枪口对准的危急时刻,主角喃喃道出'我是美国人',却遭到对方冷峻的质问'你是哪种美国人?',令其陷入沉默。当社会秩序崩塌,一句简单的宣言竟成为引发杀戮的导火索。

从彼及此,我始终认为所谓的宏大叙事往往不过是虚幻的镜像。我不是一个拘泥于理想主义的和平主义者,也并非顽固守旧的保守派。然而《美国内战》这部作品仍令我深感震撼。战争对普通人的意义始终指向毁灭——它摧毁的不仅是生命的躯壳,更是在人类精神层面留下难以愈合的创伤。这种伤痛会深深烙印在个人记忆中,成为无法抹去的生命印记。需要强调的是,这种体验仅适用于普通民众,而非那些身处权力高位的精英阶层。

正是这种情形,在人类战争史中普通人往往背负着双重身份——既是战争的牺牲品,亦是暴力的执行者。无论战争被定义为"内战"还是其他形式,血流成河的战场上始终漂浮着普通人的命运。吸引我关注《美国内战》的契机,源于某日于视频平台观看其片段时,恰逢香港移民遭枪击的场景。彼时,无论影片标题、弹幕还是评论区,无不弥漫着"殖人该死"的激愤情绪。

我始终认为,对于一个经历过无数磨难与创伤的民族而言,若仍存在一些令人费解的现象,或许正是这个民族深重苦难的体现。当亲眼目睹那些从未伤害过你、本应享有自由迁徙与生存权利的个体无端遭受伤害时,所谓的喜悦是否真实存在?答案恐怕并非如此。

观罢《美国内战》后,我愈发确信:在动荡年代中,那些癫狂者或鼓噪混乱的人,本质上不过是在规则崩塌时谋求私利的投机者。他们对权威怀有敬畏,却对生命充满冷漠,所谓的信仰不过是遮掩本性的外衣,而残暴则是其与生俱来的本能。当秩序与法律失去约束力,这些人最先举起的利剑并非指向真正的敌人,而是刺向那些守序的平民。因此我更加珍视当下这份来之不易的和平,并期待它能够持续久远。

在我看来,世间最令人战栗的莫过于那些口口声声讲大义却实则舍生忘死的极端分子。正如《美国内战》中所展现的那样,当人性的光辉被蒙蔽,一些人便沦为只知暴力与掠夺的怪物,彻底抛弃了理智与道德底线。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -