资讯分类

复盘《一顿火锅》:这部电影的经历以后也会发生在别的电影身上 -

来源:爱看影院iktv8人气:309更新:2025-09-14 07:53:52

五一黄金周的电影热潮已悄然褪去近一个月,关于影片的探讨逐渐回归理性。对我而言,最具冲击力的当属那部信息量充沛的《没有一顿火锅解决不了的事》,其热度贯穿整个档期,无论是传统媒体还是自媒体平台,都能找到关于它的讨论。

该影片早在五一假期前便已启动大规模点映活动,前期路演反响热烈。然而在正式上映前夕,却遭遇了诸多非预期的负面事件,导致公众讨论焦点逐渐偏离影片本身,转向各类外界因素,最终促使影片提前下映。这种现象引发广泛质疑:为何一部备受期待的电影会经历如此特殊待遇?在评价影片时,为何观众的讨论内容与作品核心关联度显著降低?

如今,随着电影下映和上线等事件的尘埃落定,回望《火锅》的遭遇,不难发现其困境大多源于外界因素,而非影片本身的瑕疵。首当其冲的是演员风波,杨幂作为主演,其公众形象与影片口碑形成微妙关联。然而,针对她的诸多负面评价,实则缺乏实质依据,诸多批评与质疑更像是无中生有的揣测。

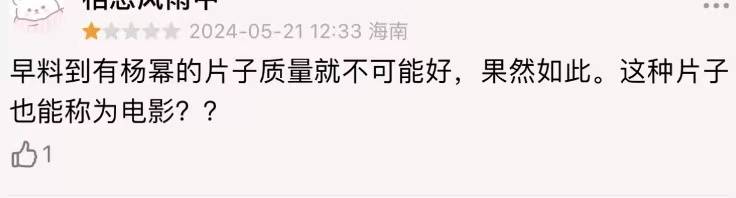

最初,因饭圈文化中部分粉丝受他人引导,将杨幂与其他艺人视为对立面,导致其参演的电影在豆瓣平台遭遇恶意差评。在影片尚未上映之际,评论区已因大量一星评分而出现两极分化,真实观众评价被淹没。随后,网络流传一段杨幂为角色准备“美甲”的视频片段,该片段本为普通角色解析内容,却被有心之人通过剪辑与字幕处理,刻意营造出她嘲讽打工人的虚假形象。尽管后续证实该视频为无中生有的恶意剪辑,但因热搜效应,负面舆论已广泛传播。尽管多家媒体迅速辟谣,但影片口碑已因此受到实质性损害。

令人遗憾的是,电影《火锅》与杨幂主演的电视剧《哈尔滨1944》同期上映,导致两部作品的口碑相互影响。由于电视剧的剧本设定与演员表现引发争议,观众对杨幂角色的解读出现分歧,这种舆论逐渐波及到电影领域。部分原计划观看《火锅》的观众因电视剧的负面评价产生心理暗示,最终转向选择其他影片。尽管《火锅》在制作层面并无瑕疵,且未出现前期被诟病的质量问题,但负面口碑的扩散已造成严重后果。院线方将该片排片量压缩至冰点,最终迫使电影在上映五天后提前下映。此外,导演丁晟的焦虑情绪也逐渐显现,其创作理念与市场反馈间的落差成为行业关注的焦点。

在电影上映前的路演活动中,丁晟的部分表达已引发媒体与观众的误解。例如,他谈及自身长期坚持的创作情怀及影片背后的动机时,朴实无华的阐述反而被部分观众解读为带有说教意味的“爹味”标签。

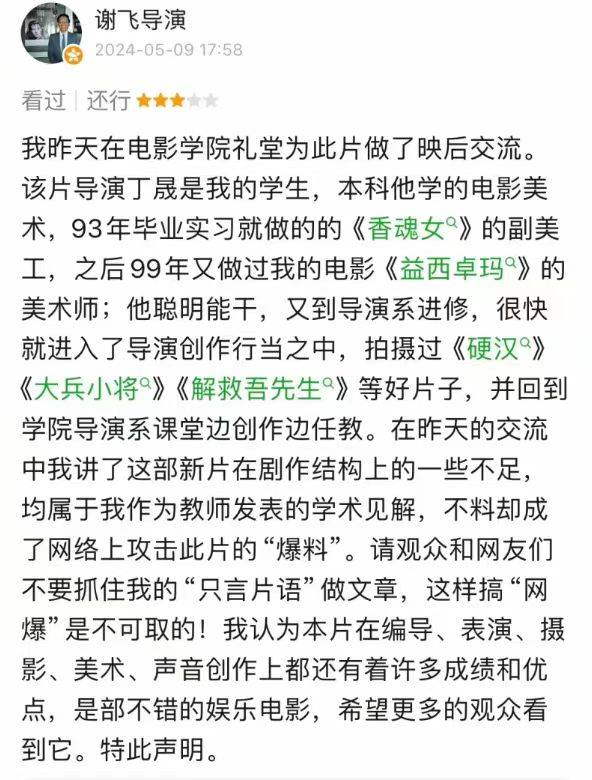

丁晟曾在北影与导演谢飞就电影结构等学术议题展开讨论,然而这一专业交流却被部分媒体断章取义后引发舆论批评。实际上,双方的对话纯粹是学术层面的探讨,尽管谢飞与丁晟事后均发布公开声明,呼吁公众避免过度解读仅有的只言片语。

然而,事态的负面影响已难以逆转。此外,丁晟导演在直播中的神情被网友解读为情绪失控,甚至被贴上"卖惨"标签,引发对其动机的质疑,认为其试图通过这种方式博取关注。

当创作者的作品遭遇忽视,甚至面临无端指责与偏见时,导演产生情绪实属人之常情。然而令人不解的是,总有人对《火锅》的主创团队持续进行恶意攻击,这种偏见不仅贯穿影片始终,更在下映这一常规商业操作中仍未停止,致使整部作品始终未能获得应有的关注与评价。

事实上,电影撤映调整档期并非《火锅》的首创行为。在此之前,《中国乒乓》《红毯先生》《我们一起摇太阳》等影片均已采取过此类策略。面对同期强片的竞争压力,选择撤映后择期重映属于常见的市场运作方式。毕竟电影作为商业载体,其核心目标始终是实现市场价值。

然而,《火锅》遭遇的改档风波却意外登上热搜榜单,"频繁改档是否损害了观众利益"的议题迅速引发全民热议。该片再度成为舆论焦点,令人感到遗憾。令人惊讶的是,围绕影片质量与创新性的探讨始终稀缺,反倒是演员、导演及改档相关争议层出不穷,贯穿其整个上映与下映过程。

就《火锅》这部作品而言,尽管存在一些不足之处,但其在创作上仍展现出独特的价值。影片注入了大量原创幽默元素,通过缜密的细节设计与严谨的叙事逻辑,构建出富有层次的故事框架。同时,对于传统文化的展现也颇具匠心,多个场景和情节设置都体现了对传统元素的巧妙运用,整体表现值得称赞。

影片在川剧变脸技艺的创新性运用以及角色塑造方面展现出了难得的价值,然而在充斥着毫无针对性的批评声中,这些艺术亮点却鲜有观众关注。

如今谈及此事,除了为《火锅》正名之外,我更希望我们能够回归电影本质,以专业视角探讨作品本身。当下的舆论环境不应让非电影因素和行业黑幕干扰到对电影艺术价值的评判,这种偏差既对创作者辛勤付出不公,也辜负了观众对纯粹观影体验的期待。期待未来大家在欣赏电影时能保持独立判断,避免被浮于表面的争议裹挟,唯有如此,才能真正杜绝类似《火锅》遭遇的再次发生。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -