资讯分类

男十八号之死,让《庆余年2》悲情再封神 -

来源:爱看影院iktv8人气:289更新:2025-09-14 07:56:48

在《庆余年2》第15集中,御史赖名成的离世成为全剧又一震撼人心的高光时刻。这一幕与第9集范闲唤醒邓子越的情节相呼应,再次以极具冲击力的情感叙事震撼观众。尽管饰演赖名成的毕彦君戏份并不多,甚至可能连"男十八号"都难以被计入,但正是这种低调的演绎,让"廷杖"场景与范闲监刑的细节愈发显得扣人心弦。演员通过克制的表演,将角色在权力漩涡中的挣扎与尊严悄然传递,使这段戏份在整部剧中留下了深刻的印记。

尽管历代王朝多以'儒表法里'为治国之术,但庆帝早已摒弃表面的儒学礼仪,彻底展现出法家手段的冷酷本质。他以'天威难测,圣心如渊'的威严姿态统治朝堂,实则运用'明君无为'的权术之道,让群臣在惶恐不安中彼此牵制,成为被操控的权谋傀儡。范闲在陈萍萍的暗示下接下圣旨,跪落时雷鸣般的声音与他无声的悲肃形成强烈对比,激荡出一片血雨腥风的动荡景象。

在阴雨连绵的清晨,那些静默矗立的宫殿建筑与手中雨伞,虽不言语却自成表达,共同勾勒出一幅血色与悲凉交织的图景。宫殿作为皇权的桎梏,其森严规制化作无形巨兽,压迫着每一位臣子。范闲此刻狂奔向行刑台,昔日上朝时喧闹的回廊已成空寂长廊,偌大的宫殿中仅余零星小太监在潮湿的地面徘徊。巍峨宫墙在雨幕中更显庄重,与范闲仓皇奔逃的身影形成鲜明对比,仿佛沉默的山岳正缓缓吞噬着他的生命与尊严。

范闲质问:"赖名成如今身在何处?"雨幕中的雕梁画栋沉默无声,深宫之中静谧无声,唯有檐角一只麻雀悄然探首。你看,飞檐画阁如同森冷的牢笼,将大庆朝中文武百官困于噤声之地,将孤臣的鲜血凝固于沉默之中,将少年的头颅困于岁月的囚牢。更将他沸腾的热血浇筑成冰,将挚友的笑谈化为诀别。

从疾步奔逃中慌乱寻找的身影,到广场上孤身一人凝固的背影,再到那道森严宫门后隐藏的刑场,这一系列镜头以精准的节奏层层递进。画面中既有聚焦于慌乱脚步的特写,又有固定机位下空旷广场仅剩其一人的远景,更通过跟随背影的摇晃镜头传递出人物内心的动荡。当范闲终于抵达行刑处,窄如刀刃的宫门与高耸的屏障将空间切割得密不透风,四周弥漫的压抑氛围与风雨如晦的天色交织,忠臣含冤而终的悲剧感愈发浓烈。

伞既是物理层面的实用工具,亦是精神层面的象征载体。范闲对赖名成的伞怀有复杂情感,既敬重其孤直清正之品格,又欣赏其耿介磊落之操守。二人表面呈现相互参劾、互相攻击的对立姿态,实则暗合默契,共享着对绝对权力的制衡理念。赖名成虽以迂腐的学者形象示人,其本质却与范闲殊途同归,共同追求将凌驾一切的帝制皇权纳入监督体系,实现权力的相对化与规范化。

范闲果断拒绝了侯公公递来的伞,望着赖名成惨遭廷杖、命悬一线的惨状,他心中涌起一阵悲悯:"我还有什么脸顾及打伞?"待赖名成命丧黄泉后,范闲却弯腰拾起地上那把被血污浸透的伞,轻轻覆在遗体之上。此时的他仿佛明白,比起顾及自身体面,为逝者遮风挡雨才是更迫切的责任——"除了为他撑起一把伞,还能做什么?"

俯拍视角下,范闲与赖名成的身影在烟雨中若隐若现,如同被无形之力牵引的棋子。雨丝如刀锋般凌厉,带着锋刃的质感,将天地切割成破碎的镜面。当范闲为赖御史撑起油纸伞,画面随之拉远,暮色中的孤影在雨幕中愈发凄清。转场时雷霆轰鸣与车轮碾压声交织共鸣,恰似范闲胸中翻涌的悲怆浪潮。那些被血污浸染的,不仅是赖御史的躯体,更是他残存的治世理想。庆帝以雷霆手段击碎了他的锦绣江山梦,将精心构筑的未来化作齑粉,最终逼迫他吞咽下浸透鲜血的苦涩。

昔日"家宴"上庆帝为范若若定下婚约,今朝却命其为赖御史监刑,君王威势如海,范闲屡遭碾压,心痛难止。深宫幽闭,长门寂寥,岁月如冬,衣衫单薄,范闲此路荆棘遍布,风霜刀剑严相逼,步步血泪时时杀机。正因这层层苦难,故事愈发令人动容,一曲喋血长歌,泪尽仍啼血,唯有在绝境中愈发坚定,方显九死不悔的执着。

令人唏嘘的庆帝,将目光投向神殿而非苍生;令人敬仰的老臣,以生命为代价坚守信念,以鲜血为墨书写忠诚。范闲早已蜕变,背负着金父女未竟的朴素人生与血海深仇,承载着赖御史未竟的清正谏言与理想大梦。那些离去的身影随春风春雨悄然归来,唯有范闲与伙伴们的坚守,才能让庆国的人间焕发新的价值。

第二段中对"书房众生相"的描写尤为生动有趣。辛其物作为喜剧化的丑角形象,其低阶变色龙的特质跃然纸上,总是热衷于讨好上级却屡屡踩中雷区,这种精准的讽刺刻画令读者印象深刻。

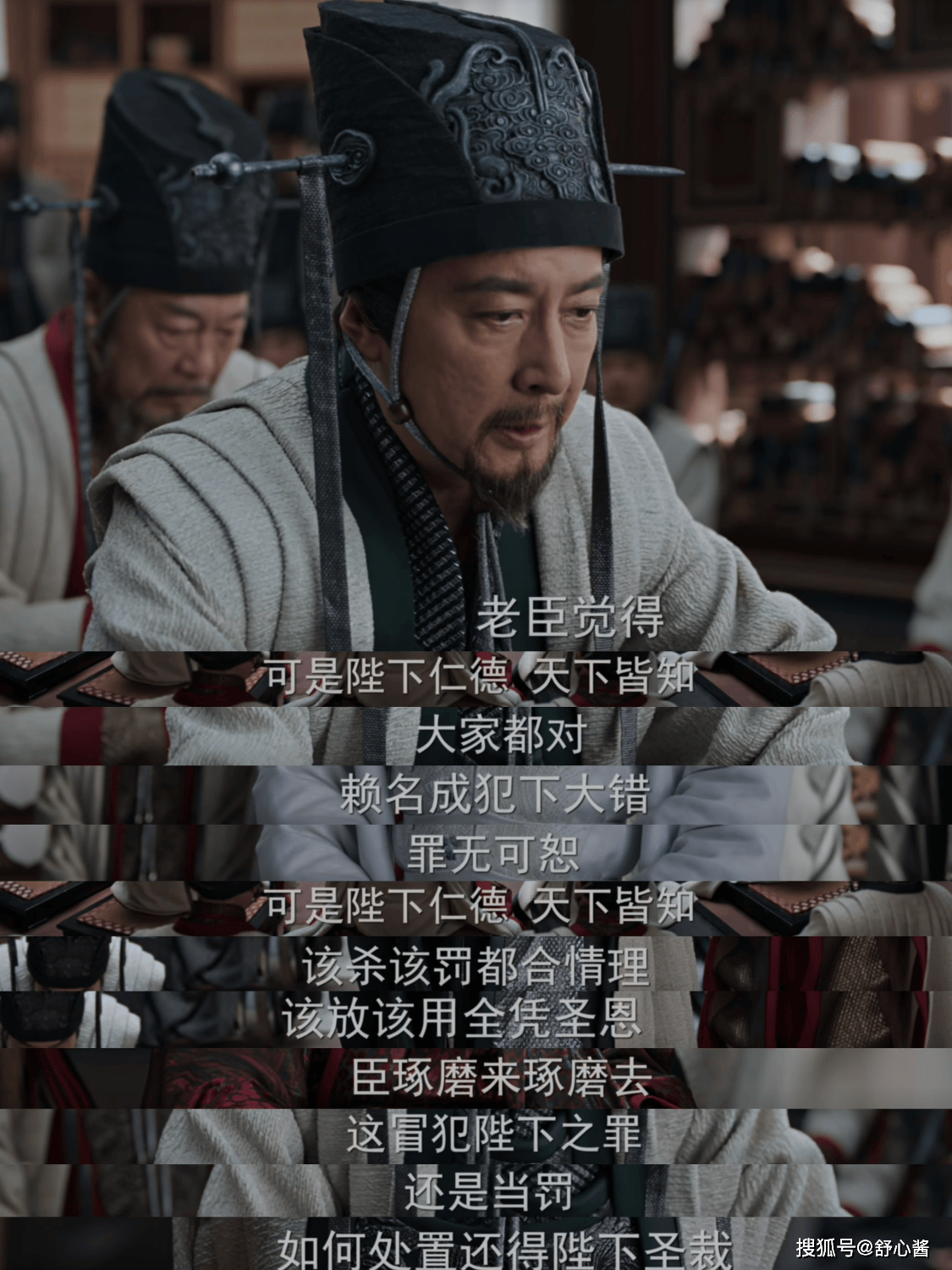

林相、陈萍萍以及户部尚书范建,本质上都是深谙帝王心思的权臣,但他们在"置身事内"的深度上存在差异。当庆帝询问处理意见时,范建父子为赖老头求情,其中儿子强调赖御史的功劳,而父亲则巧妙转移话题,将焦点引向"陛下宽宏大量"。秦业主张降职处理,而林相则着重渲染赖名成的罪行,同时反复强调"陛下仁德天下皆知",通过"全凭圣恩"与"陛下圣裁"的表述,将责任归于皇权。值得注意的是,唯有范闲坚持道出真相,直指问题核心。

无论是林相还是陈萍萍,早在剧情发展初期便洞察庆帝已蓄谋除掉赖名成,而范闲却始终未能察觉这一致命威胁。他的迷茫并非源于愚钝,而是深陷于对世事过于理想化的天真之中。当庆帝说出"要赏"二字时,范闲误以为这是对赖名成的宽恕;却不知那所谓的赏赐不过是权谋算计,最终竟化作死亡的判决。这种认知的错位让范闲措手不及,震惊不已,他仍在执着地相信着庆帝的善意与世界的美好。

由最初的神情微妙观察赖御史的极端行为,到太子在关键时刻掩面啜泣,与辛其形成价值观的对立;虽同为权谋者,却在细节处理上展现迥异姿态。赖御史在各阶段接连释放震撼事件,众角色在不同时间点作出悲喜交加的回应,其中隐含的伏笔与反转极具吸引力。从轻喜剧式的荒诞桥段到最后的血色悲剧,情感张力层层递进,剧作在人物刻画与情节推进上展现出高超的编排技巧。

赖御史身后凝聚着历代清官的忠贞品格。以一包红枣象征清贫本色,以两袖清风彰显廉洁操守,青史留名凭一点丹心,宫门喋血显满腔忠魂。其监察职责贯穿始终——此前弹劾范闲,继而针对陈萍萍,皆属御史体系(明代时期,御史台改组为督察院);而当其直面庆帝时,已超越普通监察官范畴,展现出谏诤机构官员特有的直谏风骨。

谏诤机构的核心官员依次包括谏议大夫、拾遗、补阙、正言、司谏及给事中。相较于御史系统对百官的监督职能,其本质在于向君主谏言规劝。正如祝总斌在《君臣之际:中国古代的政权与学术》中所指出的,君主专制体制内缺乏真正意义上的法治,御史与谏官常出现职能重叠现象。在《庆余年》的架空叙事中,监察院表面上更类似于庆帝的耳目之官,而督察院(御史台)则一度处于闲置状态。当前剧情中,谏诤机构尚未得到充分展现。范闲所推动的并非单纯针对庆帝或老登的批判行为,而是致力于构建制度化的权力制衡机制。这种权力平衡不同于依靠个人权谋实现的“让底层势力相互牵制”策略,而是指向更具法治精神与理想色彩的未来图景。

《庆余年》第二季在叙事上实现了突破,范闲与赖名成等角色不再以‘清君侧’为口号,亦未直指奸臣蒙蔽圣上。他们摒弃了‘浮云蔽白日’式的象征手法,而是以更直白的方式将矛头指向庆帝的私欲,通过个体命运折射权力结构的弊端。剧中对‘民为贵,君为轻’的探讨不再停留在理论层面,而是借由‘鲜活又惨死’的人物悲剧,以更具冲击力的方式诠释封建君主制的腐朽本质。无论是金轿女在凄风中香消玉殒,还是老金头在长街之上殒命,亦或是赖御史在冷雨中喋血,这些场景都以血肉之躯与赤诚之心,展现出对权力腐败的深刻批判。而当风雨过后,黎明终将到来,这种悲怆与希望交织的叙事,赋予作品更丰富的时代意义。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -