资讯分类

《浪潮》:集体主义=法西斯?且看德国人如何解释 -

来源:爱看影院iktv8人气:267更新:2025-09-14 08:08:21

德国电影《浪潮》改编自小说家托德斯特拉瑟1981年发表的同名小说,该小说源于真实的历史事件:1967年4月,美国加利福尼亚州某高中教师为帮助学生理解法西斯主义的运作机制,实施了一项为期五天的实验。通过强化纪律性和集体主义意识的课程,部分学生逐渐产生身份认同,甚至与持不同观点者发生激烈冲突。据记载,这场实验在当时引发了广泛的社会讨论与道德争议。

1960年代冷战时期的特殊语境,使这部被称作“纳粹速成手册”的作品成为西方阵营批判东方阵营的典型案例。在法西斯意识形态与所谓集体主义思潮的叙事框架下,整个社会被描绘成通过洗脑手段将个体异化为服从机器的病理现象。这种解读被政客与媒体广泛传播,随后由斯特拉瑟在此基础上创作出小说,最终于2008年由德国团队改编为电影《浪潮》。该影片通过辗转传播逐渐被部分中国观众认知,但彼时红色帝国已不复存在,正值中国经济快速发展期的观众群体对此并无太多共鸣。然而在德国本土,由于深刻的历史创伤与战争记忆,电影《浪潮》常被自由主义者用作警示工具,提醒人们警惕极权主义的潜在威胁。

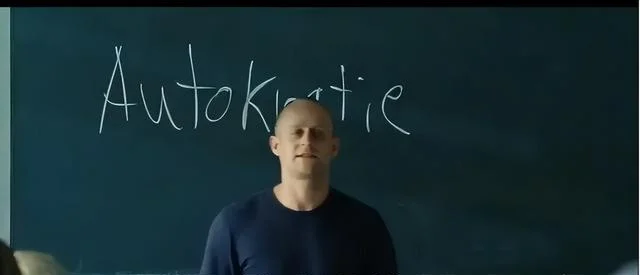

电影《浪潮》的主角文格尔(由约根沃格尔饰演)是一位德国高中的历史教师。他因家庭背景坎坷而通过自学实现学术突破,凭借扎实的学识成功应聘为高中历史课教师。

值得注意的是,这位人物的身世背景在他展开“浪潮”实验的过程中逐渐显现。随着实验的推进,他似乎也在同步沉浸其中:即便未曾明言,其行为已透露出对虚拟身份中被尊崇地位的渴望。例如,他要求学生在课堂发言时必须先举手示意,待获得允许后方可陈述,且始终以“文格尔先生”相称,这种仪式感强化了其作为实验核心的权威形象。

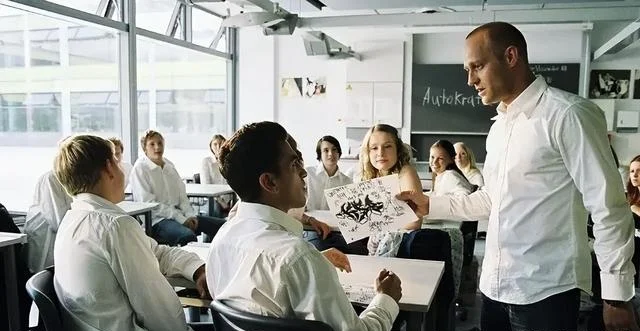

在虚拟实验环境中,他提出了对"浪潮"的三重理想化构想:首先强调群体的统一性,其次突出个体的独特性,最终将自我定位为群体中的独特存在。为强化这种集体意识,实验者制定了统一服饰规范,要求参与者穿着白色衬衫搭配蓝色牛仔裤。随着实验推进,参与者的心理状态经历了显著转变——从最初的抗拒态度逐渐转向角色代入,从自我中心的思维模式演变为互助共进的集体行为,个体意识在逐步消融中融入群体框架。然而当前观察显示,参与者整体状态仍维持常态,但实验已出现不可控的演变:深陷角色扮演的学生开始自发形成组织结构,夜间聚集在建筑表面绘制"浪潮"标识,发展出独特的仪式性互动方式。更值得注意的是,群体内部开始出现排斥现象,对未遵守服饰要求的个体施以言语攻击,显示出角色认同带来的集体行动偏差。

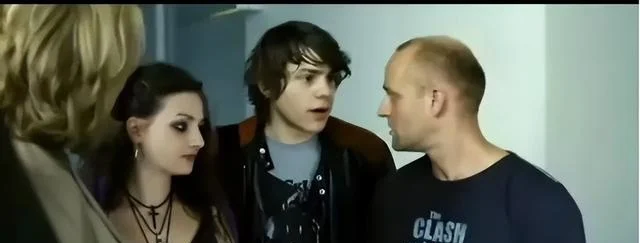

在“浪潮”实验启动前,学生马尔科(马科斯雷迈特 饰)对女友卡罗(詹妮弗利奇 饰)的安排始终言听计从,但随着实验的进行,他逐渐意识到女友无法真正理解自己的内心世界。相较于过去独自面对生活的迷茫,如今加入“浪潮”的同学们无论是男女都成了他最信赖的倾诉对象,大家毫无保留地探讨人生规划与未来,这种归属感在以往各自为政的班级环境中是难以想象的。马尔科在“浪潮”中感受到一种类似“大家庭”的温情,而另一位学生蒂姆(弗雷德里克劳 饰)则将“浪潮”视为自己唯一的归属。

在参与"浪潮"之前,蒂姆长期处于自卑与怯懦的状态,校园生活充斥着欺凌事件。每当他被同学嘲笑时,周围人总是冷眼旁观,甚至以施暴者的心态看戏。然而,当"浪潮"的集体意识逐渐渗透进校园,同伴们开始以统一的服饰为标志形成紧密的共同体。在一次新的霸凌事件中,穿着相同制服的群体成员们集体出手制止,用"我们是一体的"口号凝聚力量,展现出前所未有的团结与正义。蒂姆在经历了这种集体归属感后,彻底认同了"浪潮"的理念,成为最坚定的追随者。随后,他频繁向其他同学宣扬:"我们是唯一的",将个人经历升华为对集体主义的信仰。

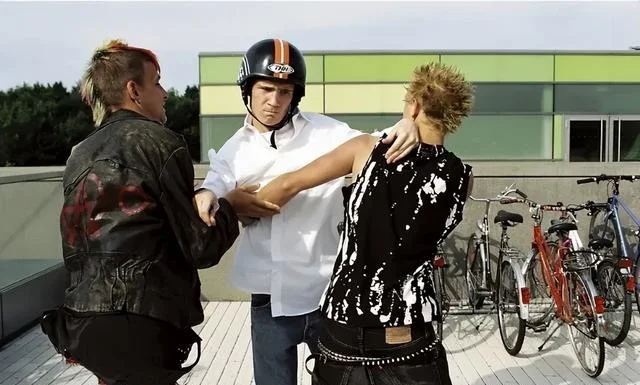

关于文格尔老师开展的"浪潮"实验,其他班级及校方起初仅将其视为普通的模拟活动。然而随着实验推进,学生们的行为逐渐偏离常规:他们不仅开始针对持不同意见者展开攻击,更进一步组织印刷宣传材料,并在公共场合主动推广"浪潮"理念。值得注意的是,这种群体性行为往往伴随着对异类的排斥,其特征是少数异议者成为被攻击对象,而"浪潮"成员则以优势数量形成压迫态势。

作为最初的推动者,文格尔老师如今已被称作"浪潮"中的"文格尔先生",他并未察觉到自身行为引发的连锁反应,仅以劝诫与规劝的方式应对。这种"独享话语权"的错觉让他沉迷其中,即便面对现实困境也选择视而不见。对于一个曾饱受家庭困顿、历经多年奋斗才站稳三尺讲台的人来说,虽然"浪潮"未能给予实质性的回报,但那份"权力即绝对"的虚幻满足感,却如同毒药般令他难以自拔。

尽管外界普遍认为文格尔保持着清醒的意识,例如蒂姆甘愿担任其贴身护卫的忠诚姿态,他却始终拒绝终止这场名为"浪潮"的实验。作为一位成熟的中年男子,他或许早已察觉到这项实验正悄然偏离初衷,却仍选择保持沉默,甚至在不经意间影响着同学们的言行。直到某天,马尔科因"浪潮"在与卡罗的争执中动手,这使文格尔陷入震惊,他坦言:"我们变得不对劲,'浪潮'也变了。"

文格尔始终以温和的言辞应对,却始终未吐露心声。直到妻子轻声提醒:"你明明在享受这个过程。"他才恍然醒悟,意识到自己或许正在引导这群孩子走向偏差。然而此刻,"浪潮"已如同校园中的异类,成为众人避之不及的存在。同学们对"浪潮"的种种行为感到困惑,不明白为何一句争执便可能引发冲突,为何必须穿着统一服饰才能参与其中,为何唯有"浪潮"成员才被允许发声。

至此,双方终于爆发了激烈的冲突。“我们是唯一的?”文格尔此刻或许终于恢复了清醒。

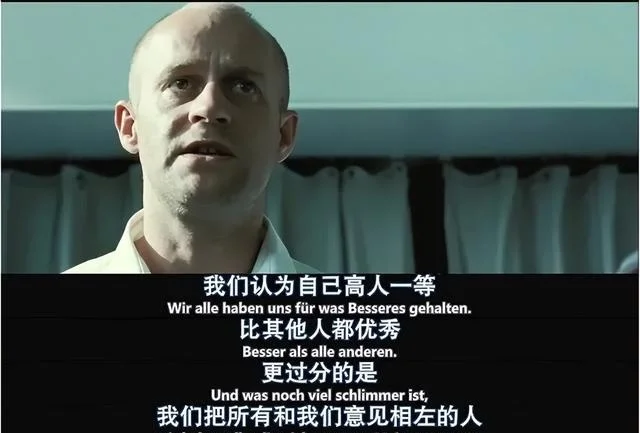

在文格尔主持的名为“今日的会议将决定‘浪潮’的未来”的集会上,他高举双臂站在讲台前,激昂地宣布:“我们不仅是未来的希望,更是德国复兴的火种!让我们以满腔热忱为德国的未来开辟道路,用青春与信念重塑社会格局。唯有我们,才能引领德国走向新生!”

台下顿时响起一片掌声,气氛达到高潮。马尔科终于忍不住高声质问:“你搞错了!”文格尔随即下令:“将这位‘叛徒’押解到讲台前!”几名学生立即上前将其带至台上。当被问及接下来的处置方案时,学生们面面相觑:“我们只是按你说的做的啊。”文格尔沉吟片刻后宣布:“其实这是一场实验,我方才的判断有误。”

教室里顿时掀起一阵骚动,学生们纷纷陷入某种恍惚状态,唯有蒂姆彻底失控,他颤抖着举起手枪对准文格尔,嘶哑着嗓子喊道:“你必须让所有人知道‘浪潮’并未结束。”文格尔无奈地垂下头,看着蒂姆在泪水中崩溃,最终,那支枪在少年口中响起清脆的鸣响……

当电影落幕,"浪潮"的成员们聚集在校园外,脸上交织着迷茫与泪水。他们目睹文格尔被警方带走,却不知自己曾经历过怎样的蜕变。而盖着白布的蒂姆被缓缓抬走时,所有人都意识到,那个充满激情与信念的集体已经消散。对他而言,"浪潮"或许是他生命中最璀璨的时刻,但当这个理想主义的实验终结,他的信仰也随之崩塌,仿佛失去了存在的意义。

本文中所有对话及台词均为个人归纳总结,非源自原影片。例如“用德国的剑为德国的犁开辟土地”这一表述,其传达效果会因发言者身份而产生差异。以“今年落榜,明年二战”为例,若由理科生说出,可能侧重对学业压力的感慨;而若由美术生表达,则更易引发对时代动荡的隐喻。这种差异性正是语言表达中身份定位与语境转换的生动体现。

暂不深入探讨《浪潮》所蕴含的深层意义,但观察人类文明的演进轨迹,总能发现一种循环往复的倾向——在极左与极右之间摇摆,在传统与革新之间碰撞。某年欧洲议会上,一位非洲裔女议员以铿锵有力的言辞提出:"欧洲属于你们,也属于我们,但最终属于这片土地的主人。"

某年德国发生的难民性侵事件被部分舆论无限放大,而与此同时,西方社会对'爱与和平'的口号式坚持似乎从未真正触及问题本质。这种选择性关注的思维方式,恰如一面镜子,映照出人类在面对复杂议题时的双重标准。

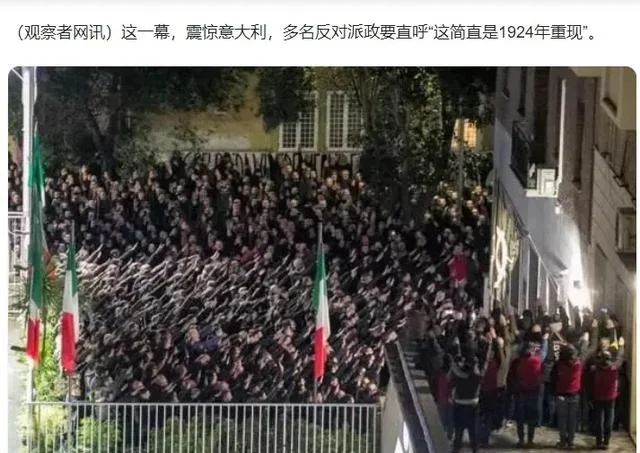

这一长期被忽视的现象在2023年终于引发广泛关注——意大利数百名右翼活动人士在公开集会中,参与者随即开始敬献纳粹礼。这一行为迅速引发欧洲范围内的震惊与讨论。

令人意外的是,网络平台上欧洲网友对这项政策的支持声量持续攀升……物极则反。《浪潮》作为一部小众电影,却给我带来了深刻的震撼。当年美国加州那位高中教师或许未曾预见,历经数载光阴后,他的实验不仅被记录在历史中,更通过电影形式获得新生,最终在现实社会中引发共鸣。

蒂姆的崩溃源于他在群体庇护下获得的短暂力量,以及随之而来的失控感。相比之下,文格尔作为成熟个体,逐渐重拾理性认知。在现实语境中,我们是否能确信任何时刻都存在抵御极端的清醒者?因此,《浪潮》的结局选择了克制的留白。但最终必须承认:这是一部令人深思的佳作。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -