资讯分类

嫁给诗人,她毁了 -

来源:爱看影院iktv8人气:431更新:2025-09-14 08:22:22

1979年的盛夏,顾城踏上从上海驶向北京的绿皮列车,与谢烨的相遇始于邻座的缘分。当列车抵达南京站,有乘客抢占了谢烨的座位,她未作声张,悄然挪至顾城身旁。谢烨颈后飘逸的发丝在穿堂风中起伏,令顾城心生莫名悸动。旅途中,顾城执笔速写,勾勒出窗外的老人与孩童、对座的夫妻以及那位化工厂的青年,却始终未将谢烨纳入画纸。他坦言,这个女子的光芒过于耀眼,使得他的目光难以长久停留。而谢烨则始终静默注视着这些速写,直到列车即将抵达终点。离别时刻,顾城将写着北京住址的纸条轻轻塞入她手中。在那个年代,火车上的男女互留地址并不罕见,但真正付诸行动的却寥寥无几。然而谢烨选择了追寻,她的命运自此开启全新的篇章。这个女子似乎深谙偶然的珍贵,将邂逅转化为必然的轨迹。后来,在新西兰激流岛那个动荡的秋季,顾城与谢烨的故事迎来了终章。

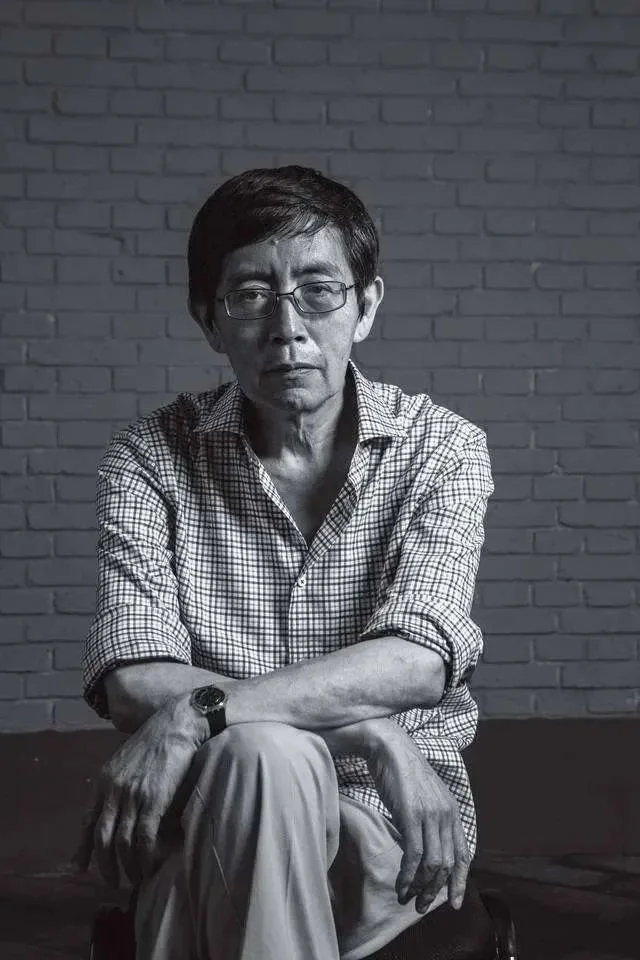

一位旅居新西兰的华人日前意外发现,自己的上司竟是朦胧派诗人顾城之子木耳。这位程序员出身的管理者对中文毫无兴趣,既不创作诗歌,也不研读诗作,且从不提及自身身世。其母谢烨生前曾为他写下一首诗,诗中描绘了"带你看灯影湿润的江南水乡,看捉蟹的小灯在湖面闪烁,划一只小船"等意象,而诗的开篇"有一天,我要带你回家"却始终未能实现。顾城在遗书中曾写道:"木耳,愿你别太像我",这句话与他早年在诗坛的盛名形成微妙对比。上世纪八十年代,顾城与北岛、舒婷、江河、杨炼共同被誉为"五大朦胧派诗人",尽管年仅22岁的他已是其中最具天赋的代表,8岁便开始诗歌创作。出生于1956年9月的顾城,自幼成长于北京知识分子家庭,父亲顾工曾是军旅记者,后成为中国作家协会成员,从事纪实文学创作。或许受父亲影响,顾城少年时期便浸润在文学氛围中,但其性格始终保持着与诗歌创作相匹配的孤僻特质。

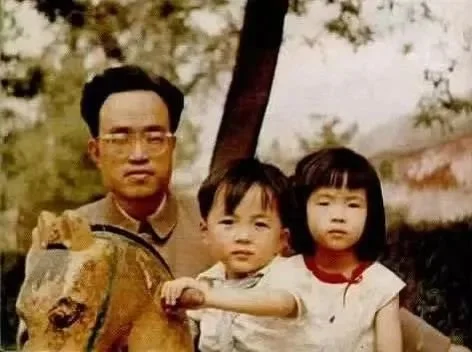

年幼的顾城(中间男孩)总爱独自在树下观察蚂蚁搬家,与其他孩童成群结队的热闹场景形成鲜明对比。他习惯于静默中与书本为伴,只有在洗净双手后才会翻开书页,对书籍怀有近乎虔诚的敬畏。这种独处习惯延伸至他的房间,他常隔着床铺对着墙壁讲述故事,享受静谧的独处时光。在持续的观察与思考中,昆虫世界的奥秘逐渐攫取了他的心——从野蜂的飞行轨迹到瓢虫斑斓的花纹,甚至法布尔的科学论述都成为他探索的引路灯。这些静默的发现不仅塑造了他的科学兴趣,更在幼小心灵深处悄然播下了对生命与知识的信仰种子。

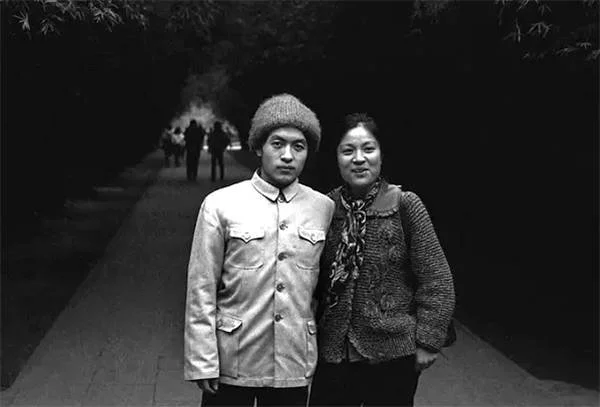

1969年文革的浪潮席卷全国,顾城与姐姐顾乡随父母被送往山东农村的部队农场接受劳动改造。由于早年辍学,他由父亲单独承担文化启蒙的责任,这种脱离集体生活的状态使他逐渐丧失了与外界互动的能力,社会属性也随之消解。他反而沉醉于这种独处的时光,将自身视为异乡孤岛中构筑的避世城堡。在山东火道村的岁月里,顾城每日劳作于养猪、放羊等琐碎事务,频繁仰望苍穹观察天象,然而现实中的环境却与他心中向往的田园牧歌截然不同——破败的土墙、荒芜的滩涂、咸涩的盐池构成了他记忆中的残酷图景。

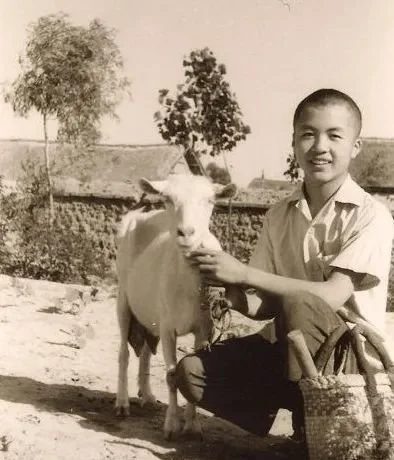

顾城的少年时代是在山东火道村度过的,这个偏远简朴的农村环境让他逐渐培养出养猪与拾柴的生活习惯。静谧的村庄为他的诗歌创作孕育了深厚根基,15岁那年,他在火道村迸发创作灵感,写下如《生命幻想曲》般的新诗作品:"将我的幻影与梦置于狭长的贝壳之中,柳枝编织的船篷仍回荡着夏蝉的长鸣,拉紧桅绳,风扬起晨雾的帆,我扬帆起航……"

少年时期的顾城拍摄于山东火道村,其诗歌创作的天赋逐渐显现,却令父亲顾工忧心忡忡。在下放到该村庄的岁月里,顾工曾与儿子对诗切磋,但随着时间推移,他逐渐难以理解儿子笔下那些晦涩的意象,甚至开始感到不安。有次父子漫步嘉陵江畔,顾工追忆起自己作为军旅记者的经历,而顾城却沉默片刻,写下了《结束》这首诗:"一瞬间——崩坍停止了,江边高垒着巨人的头颅,戴孝的帆船缓缓走过,展开了暗黄的尸布。多少秀美的绿树被痛苦扭弯了身躯,在把勇士哭抚的月亮砍缺后,上帝将其藏进浓雾,一切已经结束。"父亲阅毕,心中泛起阵阵寒意,不解为何儿子会写下如此充满暗黑色彩的诗作。尽管顾工试图引导儿子回归正常生活,却始终未能奏效。顾城的诗篇如同一个纯粹的孩童世界,天真无暇,隔绝了尘世的喧嚣与复杂。他构建的乌托邦式精神城堡里,住着的正是他自己,始终拒绝接受成长的代价。1974年,18岁的顾城离开山东火道村返回北京,其文学才华在此阶段得到广泛认可。此后他开始涉足绘画领域,诗歌创作也逐渐转向具有社会意义的作品。期间曾在厂桥街道从事锯木工工作,借调担任编辑,并在《北京文艺》《少年文艺》等报刊发表多部作品。

1977年,顾城在文学杂志《蒲公英》发表诗作,引发广泛关注,随后与江河、北岛、舒婷、杨炼共同被冠以“朦胧派五大诗人”的称号。其代表作《我是一个任性的孩子》中写道:“我想涂去一切不幸,我想在大地上画满窗子,让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。”这首诗成为诗坛公认的杰作,展现出顾城对理想世界的建构能力,他仿佛以笔为刻刀雕琢出一座纯净的“童话之城”。然而,在经历文革创伤的那一代人中,顾城的诗篇虽为黑暗中点燃微光,却鲜有人意识到这美好表象下深藏的集体伤痛。诗人通过描绘自然中的纯真意象,构建出一个看似完美的童话世界,实则暗含对现实世界的隐喻与批判。相较之下,北岛的诗作则更具批判锋芒,如《回答》中所言:“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。看吧,在那镀金的天空中,飘满了死者弯曲的倒影。”这首诗直面时代伤痕,以锋利的笔触质问专制秩序,表现出诗人对暴力现实的深刻反思与激烈抗争。

在众多北岛读者心中,他绝非仅仅是诗歌的创作者,更以文学思想的先锋姿态被铭记。于正式创作生涯开启前,北岛曾独居海边生活,这段经历赋予其作品中频繁出现的海、灯塔、岛屿与船只等意象。当挚友芒克重返北京,两人携手创办了文学刊物《今天》。他们在偏僻的平房中,用简陋的油印机和纸张传播思想,每月仅领取6元工资。作为民国时期的生人,北岛与新中国时期的芒克仅差一岁,两位不同世代的创作者在青春岁月里,除了《回答》,还共同创作了《一切》《宣告》等作品。北岛的诗歌承载着特殊时代成长的群体记忆,其中饱含着普遍的失落与质疑。随后,北岛背负行囊游历七国,开启了他的流亡生活。当诗人逐渐沉默,语言的流亡便悄然开始。对异乡用母语写作的创作者而言,母语成为维系现实的唯一纽带。自幼年蹒跚学步起,北岛便有种难以言喻的冲动驱使他远离故土,而时代洪流更将他推向更遥远的彼岸,最终使他无法回归故乡。在缺乏英雄的年代,他选择以个体的清醒直面世界。相较于顾城将绝望藏匿于自我世界,北岛的失望则坦荡地呈现在众人眼前。

在那个对爱情讳莫如深的年代,舒婷以其诗作《致橡树》勇敢诠释了爱情作为独立又共生的命运。这位女性后来走进了平凡庸常的生活轨迹,而顾城则愈发坚持诗人的本质,即便饿着肚子也不愿妥协于世俗。传统学者对朦胧派诗作持排斥态度,但先锋评论家们却视其为汉语诗歌的革新力量。从北岛的《回答》到顾城的《一代人》,再到舒婷的《致橡树》,这些作品与青年群体的觉醒意识形成共振。

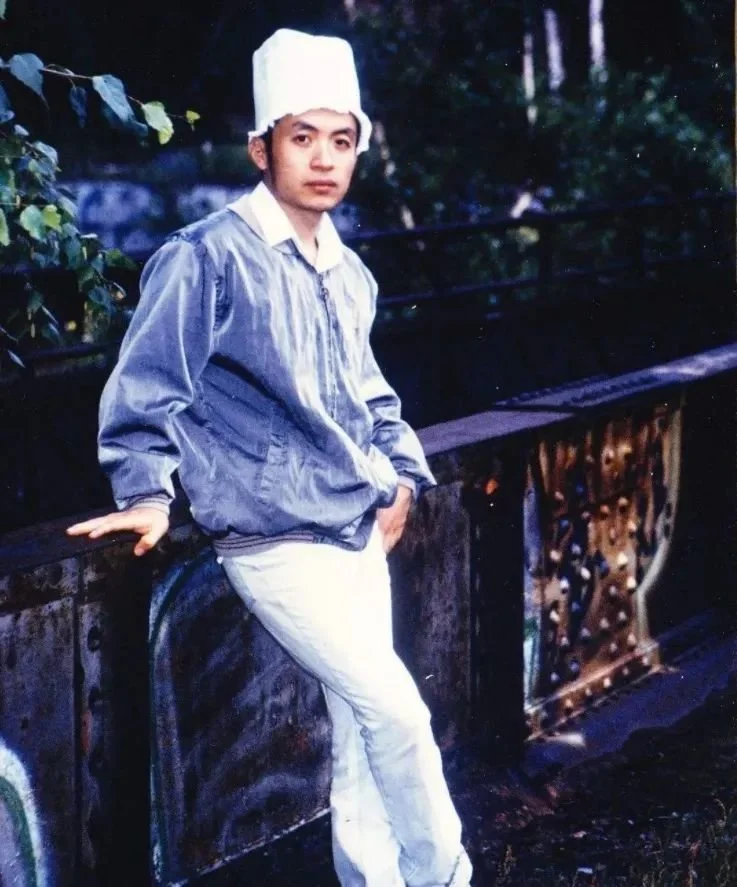

顾城标志性的筒状帽子没有帽顶,被芒克形容为由牛仔裤改制而成的器物。他坚持戴着这顶"烟筒"出现在公共场合,将其视为遮蔽外界窥视的古堡与精神庇护所。当谢烨与他因座位被占而被迫相邻而坐时,顾城试图通过与旁人交谈来掩饰内心的波动,却始终未能将目光从谢烨身上移开。他用画笔记录列车上的众生相,却刻意回避描绘这个让目光无法安定的女子,只因她的存在太过耀眼。

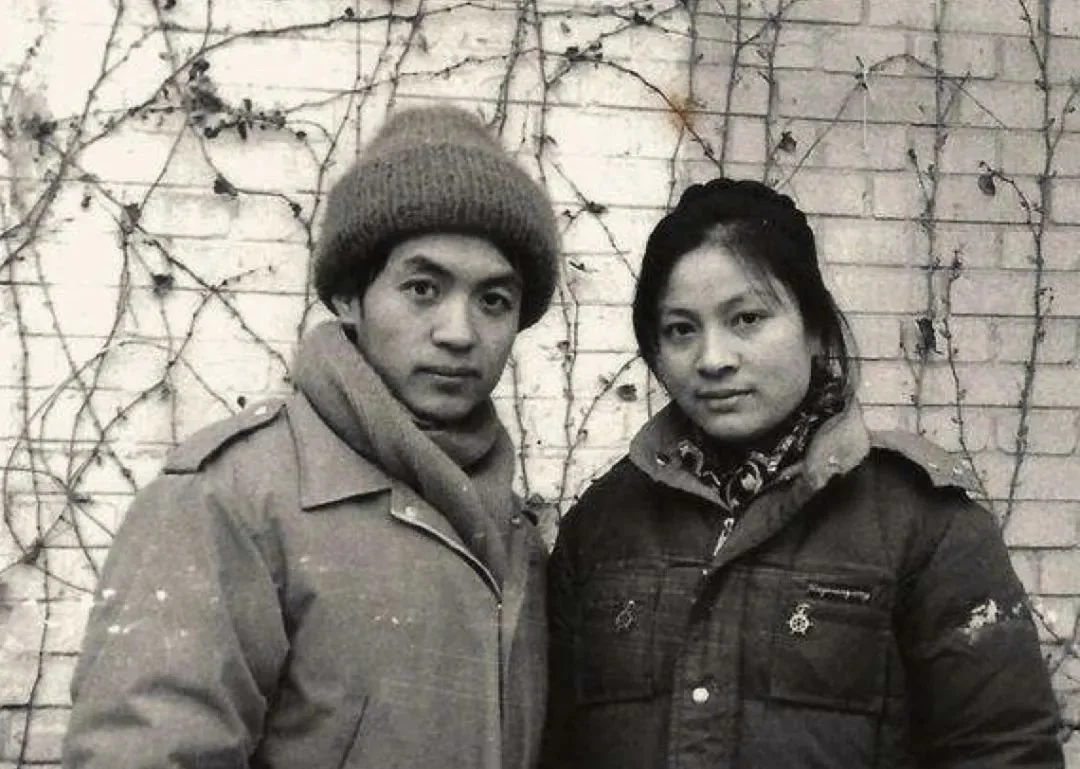

1979年,顾城以《一代人》实现文学突破,同年在从上海开往北京的列车上,他与谢烨的相遇标志着命运转折的开始。那个紧邻而坐的瞬间,既承载着爱情萌芽的诗意,也暗含着时代变革的隐喻。谢烨颈后的发丝随风飘动,激发了顾城内心深处的情感波动,而他刻意掩饰的交谈与绘画,实则是对这份悸动的文学转译。

谢烨一路速写,而顾城则一路凝视。顾城的画作在那个充满诗意的年代显得格外出众,身为星星派朦胧派诗人代表的他,本就拥有深厚的美术功底。夜行列车上,众人沉睡之际,顾城与谢烨却开始交谈,话题覆盖诗歌、文学、电影及童年回忆,从深夜延续至清晨。当第一缕阳光洒在海面时,顾城意识到此刻正在与谢烨共同步入未知的未来。在谢烨即将下车的时刻,顾城悄然递上一张写有自己北京住址的纸条,仿佛在命运的轨道上留下一个坐标。

彼时的两人,年龄差仅两岁,却在文学与艺术的共鸣中建立起超越世俗的联结。谢烨曾坦言:“若未遇见顾城,我的人生将是机械地读书、谋生、晋升,最终嫁给条件优越者。”然而她未曾预见,这份选择将成为命运的转折点。顾城凭借诗作《门前》斩获灵感,那首将日常景物化作永恒意象的诗篇中,蕴含着对纯粹情感的礼赞:“我多么希望,有一个门口——早晨,阳光照在草上,我们站着,扶着自己的门扇;门很低,但太阳是明亮的,草在结它的种子,风在摇它的叶子,我们站着,不说话就十分美好。”

1983年8月5日,当顾城的执着终于促成婚礼的举行,这对年轻恋人在上海的婚姻生活却充满独特的印记。他们将共同生活视为一次艺术实验,用每月150元的稿费作为浪漫的见证,每日带着谢烨穿过广阔的公园,将金钱存入银行后取出十元买菜。在简朴的生活中,顾城既是丈夫也是伴侣,而谢烨则在婚姻中寻得了理想化的爱情幻象,这份情愫最终交织成动人的诗篇与生命的轨迹。

顾城与谢烨的婚姻并未如童话般延续太久。这位被誉为‘童话诗人’的天才,在现实中却展现出冷酷的一面。他放弃工作要求妻子谢烨辞职,全职照顾他的生活起居。谢烨每天归家后,常面对满地碎片的热水瓶、斑驳的墨汁痕迹等混乱场景,最终无奈放弃事业与学业,成为顾城的私人秘书、保姆与翻译。她不仅要承担日常琐事,还需处理文字校对、外文翻译等工作,甚至被禁止化妆与佩戴首饰。某次见谢烨穿着泳装游泳,顾城竟大发雷霆。当儿子桑木耳出生后,顾城不仅未能给予应有的关爱,反而因孩子的存在而焦虑,刻意阻隔其与外界接触。孩子哭闹时,他甚至将其从沙发上踢下。有一次谢烨外出打工,提前备好奶糕等待,却在归来时发现孩子饿得大哭,奶糕已被顾城独自享用。面对丈夫的偏执与失控,谢烨只能将儿子寄养于老妇人处。舒婷曾多次看见她独自落泪,诉说着‘没有人能帮我’的无助。这种以爱为名的自我消亡,最终在另一位女性的介入下走向终结。1986年12月,为庆祝《星星》诗刊创刊30周年,顾城、谢烨与北岛、舒婷等朦胧派诗人齐聚成都,这是他们首次也是最后一次的集体亮相。摄影师肖全捕捉下众人脸上真挚的笑容,定格了那段充满理想与矛盾的青春时光。

在1986年的星星诗歌节上,舒婷、北岛、谢烨、顾城、李刚和傅天琳等人共同参与活动。同年,顾城与谢烨在北京参加诗歌研讨会,结识了改变他们命运的女子李英。这位北大中文系的学生对顾城充满仰慕之情,在"朦胧派诗人"遭遇批判的背景下,李英曾公开表示:"顾城的诗像朝圣般神圣,我的精神世界被他的光环所浸染。"当顾城与谢烨即将出国前夕,李英含泪向已有家庭的顾城表白,从午后持续到深夜。面对如此赤诚,顾城当着谢烨的面坦言:"你与我如同镜像般相似,谢烨却与众不同。"而谢烨始终坐在一旁专注阅读,未发一言。

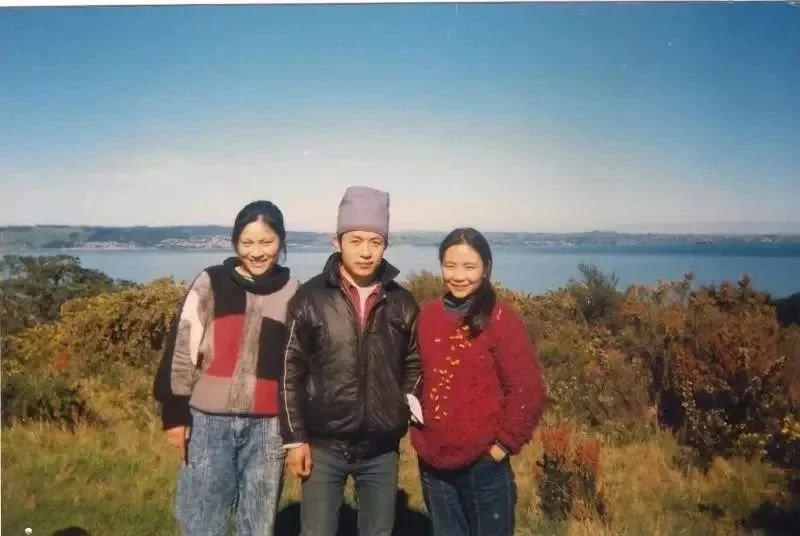

1988年,随着西川、韩东等"第三代诗人"崭露头角,北岛、顾城等"朦胧派"诗人面临被取代的危机。32岁的顾城接受新西兰奥克兰大学邀请,担任中国古典文学研究员。他与谢烨迁居激流岛,这个与世隔绝的岛屿成为他们理想中的"新城堡"。在异国他乡,这对夫妇的生活条件异常简朴,谢烨承担起养鸡售蛋的生计重任,而顾城则专注于诗歌创作。某次好友舒婷造访时,三人用餐仅点少量食物,顾城甚至将舒婷剩余的面包片尽数吃完。旅馆提供的免费早餐成为他们日常,顾城每天食用五六个蛋糕后便投入写作,直至下午四时才起床用餐。

在这段刻意简朴的生活中,顾城拒绝学习英语,也不会驾驶,使谢烨不得不兼任翻译与司机。而李英与顾城持续通信交流,其情书内容直白热烈。顾城如同当年为谢烨撰写情诗般,向这位崇拜自己的年轻女子倾诉:"我时刻思念着你,思念着你的心,也思念着你的身体。"1990年,谢烨协助李英办理来新西兰的手续,包括机票预订与签证事宜。抵达激流岛后,李英与顾城不顾世俗道德展开恋情,谢烨对此始终采取默许态度。顾城曾提出建立"人间女儿国"的理想,称自己愿成为这个虚构王国中的唯一男性。这种看似荒诞的"一夫二妻"模式在文坛引发争议,最终因现实因素与道德冲突而难以持续。

1992年3月,顾城应德国学术交流中心基金会之邀,携谢烨前往欧洲进行文学交流。临行前,他嘱咐李英在家等待。然而李英因对谢烨的照料不满,且难以忍受独处的寂寞,选择离开激流岛。为获取绿卡,她与一名年长自己近三十岁的英国男子在悉尼成婚。顾城归国后得知李英的离去,陷入极度痛苦,多次萌生轻生念头,幸被谢烨及时制止。李英事后坦言,若自己未曾离开,或许结局会是她。

在巴黎的冬季,顾城与谢烨参加完诗歌研讨会后,与北岛、钟文等友人共进晚餐。席间,钟文注意到两人形同陌路——顾城神情恍惚,谢烨则满面倦容,透露出难以言说的委屈。饭后,谢烨向钟文倾诉婚姻困局:顾城缺乏生活能力,性格暴躁,难以维系正常生活。钟文以过来人身份劝慰:“小谢,你当初选择他时,就应该明白,他本质是个永远长不大的孩子,生理成熟,却始终困在诗人的世界里。”谢烨苦笑着回应:“我正在寻找一条脱离困境的出路。”这番话语预示着她即将结束这段婚姻。

在谢烨对生活失去希望之际,她于德国结识了一位名为大鱼的追求者。这位男子沉稳内敛,对生活保持真诚热情,同时尊重情感与爱情的本质。当谢烨决意离婚并前往接走离家多年儿子木耳时,顾城瞬间暴怒,嘶吼道:"我把刀给你们,你们这些杀害我的人。"愤怒过后,他试图挽留谢烨,声称愿将儿子接回家,然而谢烨已然心如寒冰,轻叹:"一切都已无可挽回。"

谢烨与儿子木耳的天才特质逐渐失控,最终使顾城陷入精神困境,性格日益偏执。他开始对妻子施以家暴,谢烨在长期的折磨中身心俱疲,甚至一度濒临生命危险。某日,顾城因情绪失控试图掐死谢烨,幸亏邻居及时报警才阻止惨剧。在谢烨写给国内母亲的最后一封信中,她写道:“真的太累了,我快要撑不下去了。我是个好人,理应得到善报。”1993年10月8日,新西兰激流岛的阳光明媚,海面平静如镜,似乎预示着寻常的一天。然而,这天却成为顾城与谢烨生命中的终点。顾城在与相伴十四年的妻子谢烨发生致命冲突后,竟给姐姐顾乡拨通电话告知:“我把谢烨打了。”当顾乡赶到现场时,发现谢烨已浑身是血地倒卧于草地,而顾城则在树上悬梁自尽。谢烨最终在医院抢救无效离世,这位曾以纯真诗歌打动人心的诗人,在那一刻却沦为杀人恶魔。

谢烨在生前曾创作过一首名为《我不相信,我相信》的诗:“当我离去的时候,我们相信你能微笑,能用愉快的眼睛去看鸽子。能在那条小路上跳舞,一边想入非非地设计着未来,我相信我是幸福的,甚至幸福得不能呼吸。不能回答你的询问,我待得太久,已变成一片山谷……”她未曾预料,命运在35岁那年骤然终结。临终前,谢烨没有愉快的眼睛,没有幸福,她承受着灵魂与肉体的剧痛,静默地凝视着鲜血浸透大地,直至生命永远停止。

顾城与谢烨的悲剧事件在1993年发生后,消息迅速传至国内,引发舆论震动。作为80年代朦胧派诗人的代表,两人曾以诗歌闻名,却因一场极端事件戛然而止。起初,公众对这一结局感到难以置信,随后逐渐将关注点转向对顾城文学成就的重新思考。在事件发生后,其作品中迸发的诗意光芒与文学造诣被部分人再度发掘,但同时,他也被贴上"屠夫"的标签,成为争议的焦点。谢烨母亲始终沉溺于失去女儿的悲痛中,难以走出阴影。有评论指出,"诗人首先是人,其次才是诗人。面对生命中的悲剧,才华是否足以消解对人性的质疑?"这一问题在文学界持续引发讨论。

在激流岛事件中,公众以诗性与天才为名,试图为顾城的暴力行为寻找借口。然而,每一句为他辩护的话语都像尖锐的针,刺痛着谢烨母亲的心。回望两人初遇时,顾城写给谢烨的情诗令人不寒而栗:"我说咱们走吧,你说怎么走呢?我摘下一根草茎,在你手心写一个迷,一个永远猜不到的迷,没有谜底。你还在问怎么走呢?一本正经的。庄稼已经移动了,我们已经在走了,你还想问吗?"若非1979年在火车上偶遇顾城,谢烨或许会与某个平凡的男性携手走进婚姻。那个注重集体利益、关爱他人的女子,本可以过着平静幸福的生活。然而命运的齿轮却将她推向了与顾城的相遇,从此改变了人生轨迹。

顾城与谢烨在新西兰激流岛的落脚之地,若非以悲剧性的结局收场,或许会成为一段美丽的童话。然而,某些宿命早在初始阶段便埋下了暗藏危机的种子,如同沙上城堡终将崩塌于虚幻的现实生活。回望顾城短暂的生命轨迹,他始终抗拒踏入成人世界的复杂漩涡。那些被冠以纯真之名的诗歌,实则在字里行间流淌着隐约的裂痕,暗喻着精神困境。他终其一生困守在自我构筑的“童话城堡”中,拒绝成长的执念成为所有悲剧的根源。在天才与疯子之间,本就隔着一纸薄薄的界限,但顾城直至生命终点都未曾跨越这道门槛。

顾城在激流岛背负着儿子木耳前行

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -